-

Par Spinoza1670 le 18 Avril 2012 à 10:45

Ce livre fait partie du recueil des Contes choisis de la famille.

Télécharger « grimm contes famille 04 - le renard et le chat.pdf »

Télécharger « grimm contes famille 04 - le renard et le chat.rtf »

LE RENARD ET LE CHAT.

Un jour le chat rencontra messire le renard au fond d’un bois, et comme il le connaissait pour un personnage adroit, expérimenté, et fort en crédit dans le monde, il l’aborda avec une grande politesse :

— Bonjour, monsieur le renard, lui dit-il ; comment vous portez-vous ? êtes-vous content de vos affaires ? comment faites-vous dans ce temps de disette ?

Le renard, tout gonflé d’orgueil, toisa de la tête aux pieds le pauvre chat, et sembla se demander pendant quelques instants s’il daignerait l’honorer d’une réponse. Il s’y décida pourtant à la fin :

— Pauvre hère que tu es ! répliqua-t-il d’un ton de mépris, misérable meurt-de-faim, infime et ridicule chasseur de souris, d’où te vient aujourd’hui tant d’audace ? Tu oses te faire l’honneur de me demander comment je me porte ? Mais pour te permettre de me questionner, quelles sont donc les connaissances que tu possèdes ? de combien d’arts connais-tu les secrets ?

— Je n’en connais qu’un seul, répondit le chat d’un air modeste et confus.

— Et quel est cet art ? demanda le renard avec arrogance.

— Quand les chiens sont à ma poursuite, repartit le chat, je sais leur échapper en grimpant sur un arbre.

— Est-ce là tout ? reprit le renard. Moi, je suis passé docteur en cent arts divers ; mais ce n’est rien encore : je possède en outre un sac tout rempli de ruses. En vérité, j’ai compassion de toi ; suis-moi, et je t’apprendrai comment on échappe aux chiens.

Comme il achevait ces mots, un chasseur, précédé de quatre dogues vigoureux, parut au bout du sentier. Le chat s’empressa de sauter sur un arbre, et alla se fourrer dans les branches les plus touffues, si bien qu’il était entièrement caché.

— Hâtez-vous de délier votre sac ! hâtez-vous d’ouvrir votre sac ! cria-t-il au renard.

Mais déjà les chiens s’étaient précipités sur ce dernier, et le tenaient entre leurs crocs.

— Eh ! monsieur le renard, cria de nouveau le chat, vous voilà bien embourbé avec vos cent arts divers ! Si vous n’aviez su que grimper comme moi, vous seriez en ce moment un peu plus à votre aise.

¾¾¾¾¾¾

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Spinoza1670 le 18 Avril 2012 à 10:40

Ce livre fait partie du recueil des Contes choisis de la famille.

Télécharger « grimm contes famille 03 - le renard et les oie.pdf »

Télécharger « grimm contes famille 03 - le renard et les oie.rtf »

LE RENARD ET LES OIES.

Un jour qu’il rôdait selon sa coutume, maître renard arriva dans une prairie où une troupe de belles oies bien grasses se prélassait au soleil.

A cette vue, notre chercheur d’aventures poussa un éclat de rire effrayant, et s’écria :

— En vérité, je ne pouvais venir plus à propos ! vous voilà alignées d’une façon si commode, que je n’aurai guère besoin de me déranger pour vous croquer l’une après l’autre.

A ces mots, les oies épouvantées poussèrent des cris lamentables et supplièrent le renard de vouloir bien se laisser toucher et de ne point leur ôter la vie.

Elles eurent beau dire et beau faire, maître renard resta inébranlable.

— Il n’y a pas de grâce possible, répondit-il, votre dernière heure a sonné.

Cet arrêt cruel donna de l’esprit à l’une des oies qui, prenant la parole au nom de la troupe :

— Puisqu’il nous faut, dit-elle, renoncer aux douces voluptés des prés et des eaux, soyez assez généreux pour nous accorder la dernière faveur qu’on ne refuse jamais à ceux qui doivent mourir ; promettez de ne nous ôter la vie que lorsque nous aurons achevé notre prière ; ce devoir accompli, nous nous mettrons sur une ligne, de façon à ce que vous puissiez dévorer successivement les plus grasses d’entre nous.

— J’y consens, répondit le renard ; votre demande est trop juste pour n’être point accueillie : commencez donc votre prière ; j’attendrai qu’elle soit finie.

Aussitôt, une des oies entonna une interminable prière, un peu monotone à la vérité, car elle ne cessait de dire : caa-caa-caa. Et comme, dans son zèle, la pauvre bête ne s’interrompait jamais, la seconde oie entonna le même refrain, puis la troisième, puis la quatrième, puis enfin toute la troupe, de sorte qu’il n’y eut bientôt plus qu’un concert de caa-caa-caa !

Et maître renard qui avait donné sa parole, dut attendre qu’elles eussent fini leur caquetage.

Nous devrons faire comme lui pour connaître la suite de ce conte. Par malheur, les oies caquettent encore toujours, d’où je conclus qu’elles ne sont pas aussi bêtes qu’on veut bien le dire.

¾¾¾¾

2 commentaires

2 commentaires

-

Par Spinoza1670 le 18 Avril 2012 à 10:37

Ce livre fait partie du recueil des Contes choisis de la famille.

Télécharger « grimm contes famille 02 - le violon merveilleu.pdf »

Télécharger « grimm contes famille 02 - le violon merveilleu.rtf »

LE VIOLON MERVEILLEUX.

Il était une fois un ménétrier qui avait un violon merveilleux. Ce ménétrier se rendit un jour tout seul dans une forêt, laissant errer sa pensée çà et là ; et quand il ne sut plus à quoi songer, il se dit :

— Le temps commence à me sembler long dans cette forêt ; je veux faire en sorte qu’il m’arrive un bon compagnon.

En conséquence, il prit son violon qu’il portait sur le dos, et se mit à jouer un air qui réveilla mille échos dans le feuillage. Il n’y avait pas longtemps qu’il jouait, lorsqu’un loup vint en tapinois derrière les arbres.

— Ciel ! voilà un loup ! ce n’est point là le compagnon que je désire, pensa le ménétrier.

Cependant le loup s’approcha, et lui dit :

— Eh ! cher ménétrier, que tu joues bien ! ne pourrais-je pas aussi apprendre ton art ?

— La chose est facile, répondit le ménétrier ; il suffit pour cela que tu fasses exactement tout ce que je te dirai.

— Oh ! cher ménétrier, reprit le loup, je veux t’obéir, comme un écolier obéit à son maître.

Le musicien lui enjoignit de le suivre, et lorsqu’ils eurent fait un bout de chemin, ils arrivèrent au pied d’un vieux chêne qui était creux et fendu par le milieu.

— Tu vois cet arbre, dit le ménétrier ; si tu veux apprendre à jouer du violon, il faut que tu places tes pattes de devant dans cette fente.

Le loup obéit ; mais le musicien ramassa aussitôt une pierre et en frappa avec tant de force les deux pattes du loup, qu’elles s’enfoncèrent dans la fente, et que le pauvre animal dut rester prisonnier.

— Attends-moi jusqu’à ce que je revienne, ajouta le ménétrier.

Et il continua sa route.

Il avait à peine marché pendant quelques minutes, qu’il se prit à penser de nouveau :

— Le temps me semble si long dans cette forêt, que je vais tâcher de m’attirer un autre compagnon.

En conséquence, il prit son violon, et joua un nouvel air. Il n’y avait pas longtemps qu’il jouait, lorsqu’un renard arriva en tapinois à travers les arbres.

— Ah ! voilà un renard, se dit le musicien ; ce n’est pas là le compagnon que je désire.

Le renard s’approcha, et lui dit :

— Eh ! cher musicien, que tu joues bien ! Je voudrais bien apprendre ton art.

— La chose est facile, répondit le musicien ; il suffit pour cela que tu fasses exactement tout ce que je te dirai.

— Oh ! cher musicien, reprit le renard, je te promets de t’obéir, comme un écolier obéit à son maître.

— Suis-moi, dit le ménétrier.

Quand ils eurent marché pendant quelques minutes, ils arrivèrent à un sentier bordé des deux côtés par de hauts arbustes. En cet endroit, le musicien s’arrêta, saisit d’un côté du chemin un noisetier qu’il inclina contre terre, mit le pied sur sa cime ; puis de l’autre côté, il en fit de même avec un autre arbrisseau ; après quoi, s’adressant au renard :

— Maintenant, camarade, s’il est vrai que tu veuilles apprendre quelque chose, avance ta patte gauche.

Le renard obéit, et le musicien lui lia la patte à l’arbre de gauche.

— Renard, mon ami, lui dit-il ensuite, avance maintenant ta patte droite. L’animal ne se le fit pas dire deux fois, et le ménétrier lui lia cette patte à l’arbre de droite. Cela fait, il lâcha les deux arbustes qui se redressèrent soudain, emportant avec eux dans l’air le renard qui resta suspendu et se débattit vainement.

— Attends-moi jusqu’à ce que je revienne, dit le musicien.

Et il continua sa route.

Il ne tarda pas à penser pour la troisième fois :

— Le temps me semble long dans cette forêt ; il faut que je tâche de me procurer un autre compagnon.

En conséquence, il prit son violon, et les accords qu’il en tira retentirent à travers le bois. Alors arriva, à bonds légers, un levraut.

— Ah ! voilà un levraut, se dit le musicien. Ce n’est pas là le compagnon que je désire.

— Eh ! cher musicien, dit le levraut, que tu joues bien ! je voudrais bien apprendre ton art.

— La chose est facile, répondit le ménétrier ; il suffit pour cela que tu fasses exactement tout ce que je te dirai.

— Oh ! cher musicien, reprit le levraut, je te promets de t’obéir comme un écolier obéit à son maître.

Ils cheminèrent quelque temps ensemble, puis ils arrivèrent à un endroit moins sombre du bois où se trouvait un peuplier. Le musicien attacha au cou du levraut une longue corde qu’il noua au peuplier par l’autre bout. — Maintenant alerte ! ami levraut, fais-moi vingt fois en sautant le tour de l’arbre.

Le levraut obéit ; et quand il eut fait vingt fois le tour commandé, la corde était enroulée vingt fois autour de l’arbre, si bien que le levraut se trouva captif, et il eut beau tirer de toutes ses forces, il ne réussit qu’à se meurtrir le cou avec la corde.

— Attends-moi jusqu’à ce que je revienne, dit le musicien.

Et il poursuivit sa route.

Cependant à force de tirer, de s’agiter, de mordre la pierre et de travailler en tous sens, le loup avait fini par rendre la liberté à ses pattes en les retirant de la fente. Plein de colère et de rage, il se mit à la poursuite du musicien qu’il se promettait de mettre en pièces.

Lorsque le renard l’aperçut qui arrivait au galop, il se prit à gémir et à crier de toutes ses forces :

— Frère loup, viens à mon secours ! le musicien m’a trompé.

Le loup inclina les deux arbustes, rompit les cordes d’un coup de dent, et rendit la liberté au renard qui le suivit, impatient aussi de se venger du musicien. Ils rencontrèrent bientôt le pauvre levraut, qu’ils délivrèrent également, et tous les trois se mirent à la poursuite de l’ennemi commun.

Or, en continuant son chemin, le ménétrier avait une quatrième fois joué de son violon merveilleux ; pour le coup il avait mieux réussi. Les accords de son instrument étaient arrivés jusqu’aux oreilles d’un pauvre bûcheron, qui, séduit par cette douce musique, abandonna sa besogne, et, la hache sous le bras, s’empressa de courir vers l’endroit d’où partaient les sons.

— Voilà donc enfin le compagnon qu’il me faut ! dit le musicien; car je cherchais un homme et non des bêtes sauvages.

Puis il se remit à jouer d’une façon si harmonieuse et si magique, que le pauvre homme resta là immobile comme sous l’empire d’un charme, et que son coeur déborda de joie. C’est à ce moment qu’arrivèrent le loup, le renard et le levraut. Le bûcheron n’eut pas de peine à remarquer que ses camarades n’avaient pas les meilleures intentions. En conséquence, il saisit sa hache brillante et se plaça devant le musicien, d’un air qui voulait dire :

— Celui qui en veut au ménétrier fera bien de se tenir sur ses gardes, car il aura affaire à moi.

Aussi la peur s’empara-t-elle des animaux conjurés, qui retournèrent en courant dans la forêt. Le musicien témoigna sa reconnaissance au bûcheron en lui jouant encore un air mélodieux, puis il s’éloigna.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Spinoza1670 le 18 Avril 2012 à 10:33

Télécharger « grimm contes famille 01 - le loup et l-homme.pdf »

Télécharger « grimm contes famille 01 - le loup et l-homme.rtf »

Ce livre fait partie du recueil des Contes choisis de la famille.

LE LOUP ET L’HOMME.

Le renard fit un jour au loup des récits merveilleux de la force de l’homme ; il n’est pas un seul des animaux, dit-il, qui puisse lui résister, et tous ont besoin de recourir à la ruse pour échapper à ses coups.

Le loup répondit au renard d’un air fanfaron :

— Je voudrais bien qu’un heureux hasard me fît rencontrer un homme ; tous tes beaux discours ne m’empêcheraient pas de l’aborder en face.

— Si tel est ton désir, répliqua le renard, il me sera facile de te fournir l’occasion que tu parais poursuivre. Viens me trouver demain de bon matin, et je te montrerai celui que tu cherches.

Le loup se trouva à l’heure convenue au rendez-vous, et maître renard le conduisit par des détours à lui familiers, jusqu’au chemin qu’un chasseur avait coutume de prendre tous les jours. Le premier individu qui se présenta fut un vieux soldat, congédié depuis longtemps.

— Est-ce là un homme ? demanda le loup.

— Non, répondit le renard, c’en était un autrefois.

Après le soldat, un petit garçon qui se rendait à l’école apparut sur le chemin.

Le loup demanda de nouveau :

— Est-ce là un homme ?

— Non, mais c’en sera un plus tard.

Enfin arriva le chasseur, son fusil à deux coups sur le dos et son couteau de chasse au côté. Maître renard s’adressant au loup :

— Cette fois, celui que tu vois venir est bien un homme ; voici le moment de l’aborder en face ; quant à moi, tu ne trouveras pas mauvais que j’aille me reposer un peu dans ma tanière.

Ainsi qu’il l’avait dit, le loup marcha droit à la rencontre du chasseur ; à sa vue, celui-ci se dit en lui-même:

— Quel dommage que je n’aie pas chargé mon fusil à balles !

Il mit en joue, et envoya tout son petit plomb dans le visage de messire loup, qui fit une grimace affreuse, et continua cependant d’avancer sans se laisser intimider. Le chasseur lui adressa une seconde décharge.

Le loup supporta sa douleur en silence et s’élança d’un bond sur le chasseur ; mais celui-ci tira du fourreau sa lame acérée, et lui en porta dans les flancs de si rudes coups que le pauvre animal, renonçant à sa vengeance, prit la fuite et retourna tout sanglant vers le renard.

— Eh bien, lui cria le rusé compère, du plus loin qu’il l’aperçut, comment t’es-tu tiré de ta rencontre avec l’homme ?

— Ne me le demande pas, répondit le loup tout confus, je ne me serais jamais fait une telle idée de la force de l’homme ; il commença par prendre un bâton qu’il portait sur le dos, souffla par un bout et m’envoya au visage une certaine poussière qui m’a chatouillé de la manière la plus désagréable du monde ; puis il souffla une seconde fois dans son bâton, et je crus recevoir dans le nez une pluie de grêlons et d’éclairs. Enfin, lorsque je fus parvenu tout près de lui, il tira de son corps une blanche côte, et m’en asséna des coups si violents, que peu s’en est fallu que je ne restasse mort sur la place.

— Cela te prouve, répondit le renard, que l’on ne gagne pas toujours à faire le fanfaron, et qu’il ne faut jamais promettre plus qu’on ne peut tenir.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Phi le 24 Mars 2012 à 18:02

Jeannot et Colin (Voltaire).pdf

Jeannot et Colin (Voltaire).pdf Jeannot et Colin (Voltaire).doc

Jeannot et Colin (Voltaire).docJeannot et Colin (Voltaire)

Plusieurs personnes dignes de foi ont vu Jeannot et Colin à l'école dans la ville d'Issoire, en Auvergne, ville fameuse dans tout l'univers par son collège et par ses chaudrons. Jeannot était fils d'un marchand de mulets très renommé, et Colin devait le jour à un brave laboureur des environs, qui cultivait la terre avec quatre mulets, et qui, après avoir payé la taille, le taillon, les aides et gabelles, le sou pour livre, la capitation et les vingtièmes, ne se trouvait pas puissamment riche au bout de l'année.

Jeannot et Colin étaient fort jolis pour des Auvergnats (…)

Le temps de leurs études était sur le point de finir, quand un tailleur apporta à Jeannot un habit de velours à trois couleurs, avec une veste de Lyon de fort bon goût ; le tout était accompagné d'une lettre à monsieur de La Jeannotière. Colin admira l'habit, et ne fut point jaloux ; mais Jeannot prit un air de supériorité qui affligea Colin. Dès ce moment Jeannot n'étudia plus, se regarda au miroir, et méprisa tout le monde. Quelque temps après un valet de chambre arrive en poste, et apporte une seconde lettre à monsieur le marquis de La Jeannotière : c'était un ordre de monsieur son père de faire venir monsieur son fils à Paris. Jeannot monta en chaise en tendant la main à Colin avec un sourire de protection assez noble. Colin sentit son néant, et pleura. Jeannot partit dans toute la pompe de sa gloire.

Les lecteurs qui aiment à s'instruire doivent savoir que monsieur Jeannot le père avait acquis assez rapidement des biens immenses dans les affaires. (…)

Colin, toujours tendre, écrivit une lettre de compliments à son ancien camarade ; et lui fit ces lignes pour le congratuler. Le petit marquis ne lui fit point de réponse : Colin en fut malade de douleur.

Le père et la mère donnèrent d'abord un gouverneur au jeune marquis : ce gouverneur, qui était un homme du bel air, et qui ne savait rien, ne put rien enseigner à son pupille. Monsieur voulait que son fils apprît le latin, madame ne le voulait pas. Ils prirent pour arbitre un auteur qui était célèbre alors par des ouvrages agréables. Il fut prié à dîner. Le maître de la maison commença par lui dire d'abord : "Monsieur, comme vous savez le latin, et que vous êtes un homme de la cour... - Moi, monsieur, du latin ! Je n'en sais pas un mot, répondit le bel esprit, et bien m'en a pris ; il est clair qu'on parle beaucoup mieux sa langue quand on ne partage pas son application entre elle et les langues étrangères. Voyez toutes nos dames, elles ont l'esprit plus agréable que les hommes ; leurs lettres sont écrites avec cent fois plus de grâce ; elles n'ont sur nous cette supériorité que parce qu'elles ne savent pas le latin.

- Eh bien ! N’avais-je pas raison ? dit madame. Je veux que mon fils soit un homme d'esprit, qu'il réussisse dans le monde ; et vous voyez bien que, s'il savait le latin, il serait perdu. Joue-t-on, s'il vous plaît, la comédie et l'opéra en latin ? Plaide-t-on en latin quand on a un procès ? Fait-on la cour en latin ?" Monsieur, ébloui de ces raisons, passa condamnation, et il fut conclu que le jeune marquis ne perdrait point son temps à connaître Cicéron, Horace, et Virgile. "Mais qu'apprendra-t-il donc ? Car encore faut-il qu'il sache quelque chose ; ne pourrait-on pas lui montrer un peu de géographie ? - A quoi cela lui servira-t-il ? répondit le gouverneur. Quand monsieur le marquis ira dans ses terres les postillons ne sauront-ils pas les chemins ? Ils ne l'égareront certainement pas. On n'a pas besoin d'un quart de cercle pour voyager, et on va très commodément de Paris en Auvergne, sans qu'il soit besoin de savoir sous quelle latitude on se trouve.

- Vous avez raison, répliqua le père ; mais j'ai entendu parler d'une belle science qu'on appelle, je crois, l'astronomie. - Quelle pitié ! Repartit le gouverneur ; se conduit-on par les astres dans ce monde ? Et faudra-t-il que monsieur le marquis se tue à calculer une éclipse, quand il la trouve à point nommé dans l'almanach, qui lui enseigne de plus les fêtes mobiles, l'âge de la lune, et celui de toutes les princesses de l'Europe ?"

Madame fut entièrement de l'avis du gouverneur. Le petit marquis était au comble de la joie ; le père était très indécis. "Que faudra-t-il donc apprendre à mon fils ? disait-il. - A être aimable, répondit l'ami que l'on consultait ; et s'il sait les moyens de plaire, il saura tout : c'est un art qu'il apprendra chez madame sa mère, sans que ni l'un ni l'autre se donnent la moindre peine."

Madame, à ce discours, embrassa le gracieux ignorant, et lui dit : "On voit bien, monsieur, que vous êtes l'homme du monde le plus savant ; mon fils vous devra toute son éducation : je m'imagine pourtant qu'il ne serait pas mal qu'il sût un peu d'histoire. - Hélas ! Madame, à quoi cela est-il bon ? répondit-il ; il n'y a certainement d'agréable et d'utile que l'histoire du jour. Toutes les histoires anciennes, comme le disait un de nos beaux esprits, ne sont que des fables convenues et pour les modernes c'est un chaos qu'on ne peut débrouiller. (…)

- Rien n'est mieux dit ! s'écria le gouverneur : on étouffe l'esprit des enfants sous un amas de connaissances inutiles ; mais de toutes les sciences la plus absurde, à mon avis, et celle qui est la plus capable d'étouffer toute espèce de génie, c'est la géométrie. Cette science ridicule a pour objet des surfaces, des lignes, et des points, qui n'existent pas dans la nature. On fait passer en esprit cent mille lignes courbes entre un cercle et une ligne droite qui le touche, quoique dans la réalité on n'y puisse pas passer un fétu. La géométrie, en vérité, n'est qu'une mauvaise plaisanterie."

Monsieur et madame n'entendaient pas trop ce que le gouverneur voulait dire ; mais ils furent entièrement de son avis.

"Un seigneur comme monsieur le marquis, continua-t-il, ne doit pas se dessécher le cerveau dans ces vaines études. Si un jour il a besoin d'un géomètre sublime pour lever le plan de ses terres, il les fera arpenter pour son argent. S'il veut débrouiller l'antiquité de sa noblesse, qui remonte aux temps les plus reculés, il enverra chercher un bénédictin. Il en est de même de tous les arts. Un jeune seigneur heureusement né n'est ni peintre, ni musicien, ni architecte, ni sculpteur ; mais il fait fleurir tous ces arts en les encourageant par sa magnificence. Il vaut sans doute mieux les protéger que de les exercer ; il suffit que monsieur le marquis ait bon goût ; c'est aux artistes à travailler pour lui ; et c'est en quoi on a très grande raison de dire que les gens de qualité (j'entends ceux qui sont très riches) savent tout sans avoir rien appris, parce qu'en effet ils savent à la longue juger de toutes les choses qu'ils commandent et qu'ils payent".

L'aimable ignorant prit alors la parole, et dit : "Vous avez très bien remarqué, madame, que la grande fin de l'homme est de réussir dans la société. De bonne foi, est-ce par les sciences qu'on obtient ce succès ? S'est-on jamais avisé dans la bonne compagnie de parler de géométrie ? Demande-t-on jamais à un honnête homme quel astre se lève aujourd'hui avec le soleil ? S'informe-t-on à souper si Clodion le Chevelu passa le Rhin ? - Non, sans doute, s'écria la marquise de La Jeannotière, que ses charmes avaient initiée quelquefois dans le beau monde ; et monsieur mon fils ne doit point éteindre son génie par l'étude de tous ces fatras, mais enfin que lui apprendra-t-on ? Car il est bon qu'un jeune seigneur puisse briller dans l'occasion, comme dit monsieur mon mari. Je me souviens d'avoir ouï dire à un abbé que la plus agréable des sciences était une chose dont j'ai oublié le nom, mais qui commence par un B. - Par un B, madame ? Ne serait-ce point la botanique ? - Non, ce n'était point de botanique qu'il me parlait ; elle commençait, vous dis-je, par un B, et finissait par un on. - Ah ! J’entends, madame ; c'est le blason : c'est, à la vérité, une science fort profonde ; mais elle n'est plus à la mode depuis qu'on a perdu l'habitude de faire peindre ses armes aux portières de son carrosse ; c'était la chose du monde la plus utile dans un Etat bien policé. D'ailleurs, cette étude serait infinie : il n'y a point aujourd'hui de barbier qui n'ait ses armoiries ; et vous savez que tout ce qui devient commun est peu fêté." Enfin, après avoir examiné le fort et le faible des sciences, il fut décidé que monsieur le marquis apprendrait à danser.

La nature, qui fait tout, lui avait donné un talent qui se développa bientôt avec un succès prodigieux : c'était de chanter agréablement (...) Les grâces de la jeunesse, jointes à ce don supérieur, le firent regarder comme le jeune homme de la plus grande espérance. Il fut aimé des femmes ; et ayant la tête toute pleine de chansons, il en fit pour ses maîtresses. Il pillait Bacchus et l'Amour dans un vaudeville, la nuit et le jour dans un autre, les charmes et les alarmes dans un troisième ; mais, comme il y avait toujours dans ses vers quelques pieds de plus ou de moins qu'il ne fallait, il les faisait corriger moyennant vingt louis d'or par chanson (...)

Madame la marquise crut alors être la mère d'un bel esprit, et donna à souper aux beaux esprits de Paris. La tête du jeune homme fut bientôt renversée ; il acquit l'art de parler sans s'entendre, et se perfectionna dans l'habitude de n'être propre à rien. Quand son père le vit si éloquent, il regretta vivement de ne lui avoir pas fait apprendre le latin, car il lui aurait acheté une grande charge dans la robe. La mère, qui avait des sentiments plus nobles, se chargea de solliciter un régiment pour son fils ; et en attendant il fit la cour. L'amour est quelquefois plus cher qu'un régiment. Il dépensa beaucoup, pendant que ses parents s'épuisaient encore davantage à vivre en grands seigneurs.

Une jeune veuve de qualité, leur voisine, qui n'avait qu'une fortune médiocre, voulut bien se résoudre à mettre en sûreté les grands biens de monsieur et de madame de La Jeannotière, en se les appropriant, et en épousant le jeune marquis. Elle l'attira chez elle, se laissa aimer, lui fit entrevoir qu'il ne lui était pas indifférent, le conduisit par degrés, l'enchanta, le subjugua sans peine. Elle lui donnait tantôt des éloges, tantôt des conseils ; elle devint la meilleure amie du père et de la mère. Une vieille voisine proposa le mariage ; les parents, éblouis de la splendeur de cette alliance, acceptèrent avec joie la proposition : ils donnèrent leur fils unique à leur amie intime. Le jeune marquis allait épouser une femme qu'il adorait et dont il était aimé ; les amis de la maison les félicitaient (…).

Il était, un matin, aux genoux de la charmante épouse que l'amour, l'estime, et l'amitié, allaient lui donner ; ils goûtaient, dans une conversation tendre et animée, les prémices de leur bonheur ; ils s'arrangeaient pour mener une vie délicieuse, lorsqu'un valet de chambre de madame la mère arrive tout effaré. "Voici bien d'autres nouvelles, dit-il ; des huissiers déménagent la maison de monsieur et de madame ; tout est saisi par des créanciers ; on parle de prise de corps, et je vais faire mes diligences pour être payé de mes gages. - Voyons un peu, dit le marquis, que c'est que ça, ce que c'est que cette aventure-là. - Oui, dit la veuve, allez punir ces coquins-là, allez vite." Il y court, il arrive à la maison ; son père était déjà emprisonné : tous les domestiques avaient fui chacun de leur côté, en emportant tout ce qu'ils avaient pu. Sa mère était seule, sans secours, sans consolation, noyée dans les larmes ; il ne lui restait rien que le souvenir de sa fortune, de sa beauté, de ses fautes et de ses folles dépenses.

Après que le fils eut longtemps pleuré avec la mère, il lui dit enfin : "Ne nous désespérons pas ; cette jeune veuve m'aime éperdument ; elle est plus généreuse encore que riche, je réponds d'elle ; je vole à elle, et je vais vous l'amener." Il retourne donc chez sa maîtresse, il la trouve tête à tête avec un jeune officier fort aimable. "Quoi ! C’est vous, monsieur de La Jeannotière ; que venez-vous faire ici ? Abandonne-t-on ainsi sa mère ? Allez chez cette pauvre femme, et dites-lui que je lui veux toujours du bien : j'ai besoin d'une femme de chambre, et je lui donnerai la préférence. - Mon garçon, tu me parais assez bien tourné, lui dit l'officier ; si tu veux entrer dans ma compagnie je te donnerai un bon engagement."

Le marquis stupéfait, la rage dans le cœur, alla chercher son ancien gouverneur, déposa ses douleurs dans son sein, et lui demanda des conseils. Celui-ci lui proposa de se faire, comme lui, gouverneur d'enfants. "Hélas ! Je ne sais rien, vous ne m'avez rien appris, et vous êtes la première cause de mon malheur" (…)

Le marquis fut prêt à s'évanouir ; il fut traité à peu près de même tous par ses amis, et apprit mieux à connaître le monde dans une demi-journée que dans tout le reste de sa vie.

Comme il était plongé dans l'accablement du désespoir, il vit avancer une chaise roulante à l'antique, espèce de tombereau couvert, accompagné de rideaux de cuir, suivi de quatre charrettes énormes toutes chargées. Il y avait dans la chaise un jeune homme grossièrement vêtu ; c'était un visage rond et frais qui respirait la douceur et la gaieté. Sa petite femme brune était à côté de lui. (…)"Eh ! Mon Dieu ! S’écria-t-il, je crois que c'est là Jeannot." A ce nom, le marquis lève les yeux, la voiture s'arrête : "C'est Jeannot lui-même, c'est Jeannot." Le petit homme rebondi ne fait qu'un saut, et court embrasser son ancien camarade. Jeannot reconnut Colin ; la honte et les pleurs couvrirent son visage. "Tu m'as abandonné, dit Colin ; mais tu as beau être grand seigneur, je t'aimerai toujours." Jeannot, confus et attendri ; lui conta en sanglotant une partie de son histoire. "Viens dans l'hôtellerie où je loge me conter le reste, lui dit Colin ; embrasse ma petite femme, et allons dîner ensemble."

Ils vont tous trois à pied, suivis du bagage. "Qu'est-ce donc que tout cet attirail ? Vous appartient-il ? - Oui, tout est à moi et à ma femme. Nous arrivons du pays ; je suis à la tête d'une bonne manufacture de fer étamé et de cuivre. J'ai épousé la fille d'un riche négociant en ustensiles nécessaires aux grands et aux petits ; nous travaillons beaucoup ; Dieu nous bénit ; nous n'avons point changé d'état ; nous sommes heureux, nous aiderons notre ami Jeannot. Ne sois plus marquis ; toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami. Tu reviendras avec moi au pays, je t'apprendrai le métier, il n'est pas bien difficile ; je te mettrai de part, et nous vivrons gaiement dans le coin de terre où nous sommes nés."

Jeannot, éperdu, se sentait partagé entre la douleur et la joie, la tendresse et la honte ; et il se disait tout bas : "Tous mes amis du bel air m'ont trahi, et Colin, que j'ai méprisé, vient seul à mon secours. Quelle instruction !" La bonté d'âme de Colin développa dans le cœur de Jeannot le germe du bon naturel, que le monde n'avait pas encore étouffé. Il sentit qu'il ne pouvait abandonner son père et sa mère. "Nous aurons soin de ta mère, dit Colin ; et quant à ton bonhomme de père, qui est en prison, j'entends un peu les affaires ; ses créanciers, voyant qu'il n'a plus rien, s'accommoderont pour peu de chose ; je me charge de tout." Colin fit tant qu'il tira le père de prison. Jeannot retourna dans sa patrie avec ses parents, qui reprirent leur première profession. Il épousa une sœur de Colin, laquelle, étant de même humeur que le frère, le rendit très heureux. Et Jeannot le père, et Jeannotte la mère, et Jeannot le fils, virent que le bonheur n'est pas dans la vanité.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Spinoza1670 le 15 Mars 2012 à 19:29

Télécharger « berry ce 36 - choix de poesies.pdf »

CHOIX DE POESIES

La peine des hommes

Nos amis les animaux

Jeux et joies

Les arbres, les fleurs, les saisons

Chapitre 36 sur 36 de

Marcel Berry, Une semaine avec... CE

Hachette, rééd. 1965.Les arbres, les fleurs, les saisons

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Spinoza1670 le 14 Mars 2012 à 13:59

de La Fontaine, Florian, Lachambeaudie, Couteau et I.-G. Schreiber

- L'Enseigne

- La Génisse, la Chèvre et la Brebis en société avec le Lion

- Les deux mulets

- La Belette entrée dans un grenier

- Le Boîteux, le Bossu et l'Aveugle

- Le Crapaud

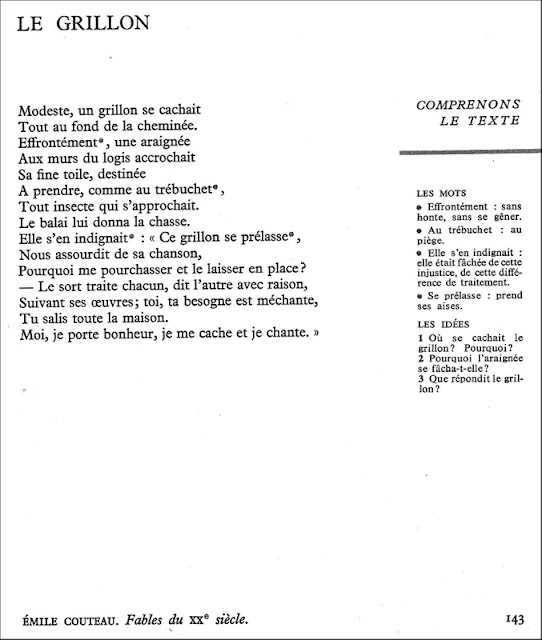

- Le Grillon

Semaine n°18 sur 35 de

--> Marcel Berry, Une semaine avec ... CE <--

Hachette, rééd. 1965. votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Apprendre à vivre des mondes

Lectures analysées - Dumas 1

Lectures analysées - Dumas 1 Fiches de lecture CP-CE1

Fiches de lecture CP-CE1 La Chanson de Roland

La Chanson de Roland Abeille (A. France)

Abeille (A. France) Aladdin et la lampe magique (1001 Nuits)

Aladdin et la lampe magique (1001 Nuits) Choix de fables CM (Berry)

Choix de fables CM (Berry)

20 000 lieues sous les mers (Verne)

20 000 lieues sous les mers (Verne)