-

Par Spinoza1670 le 5 Mai 2012 à 08:02

Auteur : Jean Macé

Recueil : Contes du petit château (1862).

Niveau : 4.

Genre : Conte.

Document proposé par Littérature au primaire.

Téléchargement (.doc) : Télécharger « mademoiselle sans-soin.doc »

Téléchargement (.pdf) : Télécharger « mademoiselle sans-soin.pdf »

MADEMOISELLE SANS-SOIN

(Jean Macé, Contes du Petit-Château)

Mademoiselle Sans-Soin était une bonne petite fille qui aimait bien son papa et sa maman; mais, ainsi que son nom l’indique, elle avait un vilain défaut : elle laissait tout traîner. Quand on la grondait, elle baissait la tête, et prenait un petit air malheureux qui vous désarmait. Ses grands yeux se mouillaient tout de suite, et, comme c’était la plus gentille enfant du monde, on se reprochait presque de l’avoir chagrinée, et l’on se mettait involontairement à la consoler. Mais, le dos tourné, il n’y paraissait plus, et le désordre allait son train de plus belle.

Sans-Soin avait un frère, d’un an plus âgé qu’elle, dont l’exemple et les conseils avaient sur elle une mauvaise influence. C’était la coutume dans ce pays-là, quand les garçons commençaient à peine à faire leurs secondes dents, à l’âge où l’on a encore tant de plaisir à laisser leurs boucles tomber sur les épaules, à leur mettre de grandes collerettes, et à les entendre gazouiller dans la maison, c’était, dis-je, la coutume de les ,envoyer dans de grandes maisons, bâties comme des casernes, où, après les avoir tondus, on leur donnait des petites casquettes de soldat, qui se posaient crânement sur le coin de l’oreille, et des capotes militaires, boutonnées jusqu’au menton, avec des ceinturons en cuir verni : il n’y manquait plus que des petits sabres. Ces pauvres enfants apprenaient là à faire les hommes, et à regarder leurs petites sœurs du haut en bas. C’était une chose convenue dans ce petit monde qu’un homme qui se respecte ne doit rien tenir en ordre. Comme on citait des personnages du premier mérite, fameux par leurs distractions, qui mettaient toujours leur culotte à l’envers, c’était là une preuve de génie toute trouvée. Les grands de la maison avaient dit cela aux moyens, qui l’avaient dit aux petits, qui l’avaientdit, aux bambins; et le bambin l’avait redit à sa sœur.

Forte de ce témoignage imposant, Sans-Soin, trouvait que c’était bien ridicule d’exiger d’elle une attention si minutieuse pour des détails tellementinsignifiants, rien ne lui paraissait plus insupportable que de toujours ranger des affaires qu’il fallait déranger le lendemain : Elle ne se doutait pas combien elle aurait besoin d’ordre plus tard, quand elle serait à son tour une maman, quelle honte c’est pour une femme d’avoir une maison où rien n’est à sa place. Sa maman qui le savait bien et qui l’aimait trop pour laisser cette funeste habitude s’enraciner en elle, sa maman ne savait plus comment faire pour l’en corriger : avertissements, prières, menaces, larmes même, elle avait tout épuisé, et, à la fin, elle résolut de la punir.

La punir ! ce n’était pas bien difficile, la chère petite! Elle avait le coeur si sensible qu’un regard un peu sévère la bouleversait ; et quand elle voyait pleurer sa mère, elle entrait dans de véritables désespoirs. Malheureusement c’était du chagrin perdu, parce qu’elle ne voulait pas comprendre l’importance de ce qu’on lui demandait. Il lui semblait toujours que ses parents avaient bien tort de tant s’agiter pour des choses qui en valaient si peu la peine, et qu’on la rendait malheureuse sans rime ni raison. Donc, il fallut aviser à des punitions plus directes, pour frapper davantage son esprit. Son lit était-il en désordre, on lui faisait garder le bonnet de nuit toute la journée. A chaque fois qu’elle renversait son encrier par terre, et cela revenait souvent, on lui mettait une tache d’encre sur le bout du nez. Quand elle laissait à l’abandon un mouchoir, ou un fichu, on le lui pendait dans le dos. Je crois même qu’un jour on y accrocha un soulier qu’on avait trouvé, bien loin de son camarade, se promenant sur les marches de l’escalier.

Tout cela l’humiliait beaucoup et ne la corrigeait pas.

Elle finit même par se persuader qu’on ne l’aimait plus, puisqu’on s’acharnait ainsi à la tourmenter, et cette malheureuse pensée l’endurcissait encore dans le désordre. Enfin, un jour que son frère avait congé et qu’ils avaient, à eux deux, mis tout en l’air dans le salon et dans la salle à manger, on signifia à mademoiselle Sans-Soin qu’elle ne sortirait pas de sa chambre le lendemain de toute la matinée. C’était une punition bien sensible, car la présence du jeune monsieur était un événement pour elle depuis qu’il était enrégimenté, et il apportait maintenant dans leurs jeux des airs cavaliers et dominateurs qui, aux yeux de sa petite sœur, le grandissaient encore. Elle était un peu trop bonne, la chère enfant!

Le lendemain matin, le soleil, en se levant, la trouva tout en larmes, assise dans son lit, et promenant des regards désolés sur sa chambre, sa prison jusqu’au dîner. Sa jolie robe neuve, étrennée la veille pour fêter la venue du frère, était jetée dans un coin, moitié par terre et moitié sur une chaise. Une des bottines était sous le lit, et l’autre contre la porte. Deux jolies mitaines en filet de soie grise couraient l’une après l’autre aux deux bouts de la cheminée, et le petit chapeau de velours noir, dont elle était si fière à la promenade, était planté de côté sur le pot à eau avec sa grande plume blanche qui descendait dans la cuvette.

Sans-Soin regardait toute cette débandade avec une profonde indifférence, et ne songeait qu’à l’ennui de rester de longues heures toute seule, dans une chambre où il n’y avait rien à faire, du moment qu’on ne pensait pas à la ranger.

— Que je suis donc malheureuse! s’écria-t-elle dans sa douleur. Tout le monde me déteste ici. On me fait les plus grands affronts. II n’y a que mon pauvre Paul qui me comprenne, et l’on m’empêche de jouer avec lui!

La fée Rangeuse faisait en ce moment sa ronde dans la maison. Elle n’avait jamais voulu entrer dans cette chambre si négligée, car elle avait un profond mépris pour les petites filles étourdies et négligentes, et la demoiselle n’était pas de ses amies. Pourtant, quand elle l’entendit gémir et se plaindre de sa voix si douce, elle en eut compassion, et, croyant qu’elle se repentait enfin, elle ouvrit la porte,

Vous pouvez croire que ses sourcils se froncèrent terriblement à l’aspect de ce beau désordre. Elle s’avança jusqu’au pied du lit.

— Vous n’avez pas honte, mademoiselle ! dit-elle d’un ton bien sévère.

— Et de quoi donc, madame? répondit la petite fille toute tremblante.

— Donnez-vous la peine de regarder dans cette chambre.

— Eh bien ! qu’y a-t-il?

— Comment ! vous ne voyez pas dans quel désordre affreux tout y est? Il n’y a pas une seule pièce de votre habillement qui soit à sa place.

— Si ce n’est que cela, fit-elle tout naïvement, il n’y a pas beaucoup de mal. Paul dit bien qu’on peut mettre ses habits le soir où l’on veut, et que la place n’y fait rien, pourvu qu’on les retrouve le matin.

— Ah ! la place n’y fait rien, reprit la fée qui s’était fâchée tout à fait, et c’est monsieur Paul qui a votre confiance! Eh bien ! vous allez voir.

A ces mots, elle toucha l’enfant de sa baguette, et voilà ma petite Sans-Soin qui s’envole de tous les côtés. La tête va se mettre sous son chapeau dans le pot à eau, le corps dans la robe sur le travers de la chaise : chaque pied regagne sa bottine, l’un sous le lit et l’autre contre la porte, et les deux mains se fourrent dans les mitaines. Ce fut l’affaire d’une seconde.

— À présent, dit la fée, je vais vous envoyer monsieur Paul pour remettre tout cela en ordre. Vous verrez bien si la place n’y fait rien.

Elle descendit dans la cour, où maître Paul profitait du temps que sa maman était encore au lit, pour essayer de fumer un bout de cigare oublié la veille par son papa.

— Montez dans la chambre de votre sœur, lui dit-elle ; elle a besoin de vous.

Paul ne fut peut-être pas fâché d’être dérangé dans une tentative qui commençait à mal tourner ; il déposa pourtant le précieux bout de cigare sur le rebord d’une fenêtre, et monta, la tête un peu lourde, chez sa sœur.

— Eh bien ! mademoiselle, dit-il en entrant, qu’est-ce que c’est ?

Il n’y avait plus personne dans la chambre.

— Où es-tu donc? cria-t-il furieux, car il crut à une niche qui portait atteinte à sa dignité.

— Ici, gémit la tête. Viens vite me chercher, mon petit Paul, je suis bien mal à mon aise sur ce pot à eau.

— Non, ici, hurla le corps. Je ne peux plus y tenir, le coin de cette chaise m’entre dans les reins.

— N’allez pas me laisser sous le lit, disait le pied droit.

— Regardez bien contre la porte, disait le pied gauche.

Et les mains criaient de toutes leurs forces :

— Ne nous oubliez pas au moins suis la cheminée. Un autre petit-garçon aurait eu bien peur ; mais Paul ne s’étonna pas, car c’était déjà un esprit fort. Ramassant d’un tour de main les pieds, les mains et la tête

— Sois tranquille, petite sœur, dit-il d’un ton important; je vais te raccommoder. Ça ne sera pas long, fichtre!

C’était un de ces mots, le petit malheureux ! Il le tenait d’un de ses amis, qui le protégeait, un jeune homme de onze ans, rompu depuis longtemps à toutes les délicatesses du beau langage. Et quand on pense qu’il n’y avait pas encore six mois que tous les soirs, avant de se coucher, il promettait au bon Dieu d’être bien sage, en joignant les mains, assis sur les genoux de sa maman ! Mais revenons à l’opération qui devait rajuster les membres épars de la pauvre Sans-Soin.

Les pieds, la tête et les mains, tout fut bientôt réuni à côté du corps, et, comme M. Paul l’avait dit, l’opération fut bientôt faite. Redressant alors sa sœur sur ses jambes :

— Voilà! dit-il.

Mais à peine eut-il regardé son ouvrage qu’il poussa un grand cri.

La tête était tournée du mauvais côté, la figure au-dessus du dos. Un des pieds, avec sa bottine, pendait au bout du bras droit, et sa jambe allait clochant, portée par une pauvre petite main qui avait l’air tout écrasée.

— Ah ! Paul ! qu’as-tu fait? s’écria en pleurant la malheureuse Sans-Soin.

Et comme elle voulait s’essuyer les yeux, la bottine alla donner de la pointe dans les nattes de son chignon.

L’étourdi restait atterré en présence du désastre dont il était l’auteur ; et il essaya d’abord de réparer le mal en tirant de toutes ses forces sur la tête de sa sœur pour la remettre en place. Mais elle tenait trop bien : il eut beau retourner en tous sens le cou de la petite fille, il ne réussit à rien qu’à la faire crier.

Mors la douleur et l’effroi triomphèrent de toute sa vaillantise, et il fondit en larmes, en bonnes grosses larmes de véritable petit garçon. Les gens de la maison accoururent à ses cris, et l’on ne sut trouver d’antre remède que d’envoyer chercher un médecin. L’un proposait le docteur Pancrace, qui avait guéri tant de petits enfants, l’autre le célèbre Coupe-Toujours, qui savait si bien faire une opération. Tout le monde parlait à la fois, et l’on tremblait de voir arriver les parents qu’un pareil spectacle aurait pu mettre au tombeau, quand la fée Rangeuse apparut au milieu de la chambre, dans tout l’éclat de sa parure des grands jours.

Eh bien ! dit-elle à la pauvre petite, trouves-tu maintenant que la place n’y fait rien, et crois-tu qu’on puisse se fier aux enfants qui méprisent l’ordre ? Que ceci te soit une leçon ! Je te pardonne, parce que tu es une bonne fille que tout le monde aime ; mais rappelle-toi toujours ce qu’il peut en coûter pour ne faire attention à rien.

Disant cela, la fée la toucha encore une fois de sa baguette, et tout se remit en ordre.

A la suite de cette effrayante aventure, la petite demoiselle devint si soigneuse et si attentive que la fée Rangeuse en fit sa favorite, et lui fit épouser plus tard un prince beau comme le jour, qui tenait avant tout à voir sa maison bien ordonnée, et qui la choisit autant pour son exactitude en toutes choses que pour sa bonté et sa jolie figure.

Quant à Paul, il cessa de croire qu’un garçon ne doit rien mettre en place, et, rentré dans son lycée, il n’écouta plus ses amis, quand ils lui disaient des choses qui n’auraient pas plu à sa maman.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Spinoza1670 le 4 Mai 2012 à 20:54

Auteur : Jean Macé

Recueil : Contes du petit château (1862).

Niveau : 4.

Genre : Conte.

Document proposé par Littérature au primaire.

Téléchargement (.doc) : Télécharger « bibi baba et bobo.doc »

Téléchargement (.pdf) : Télécharger « bibi baba et bobo.pdf »

BIBI, BABA & BOBO

(Jean Macé, Contes du Petit-Château)

BIBI était une petite MOQUEUSE,

BABA, une petite GOURMANDE,

Et BOBO, une petite DOUILLETTE.

Elles allèrent un jour se promener dans un bois qui était, près de chez elles, et, malgré les recommandations de leurs parents, elles ne s’arrêtèrent pas à un certain endroit qu’on leur avait défendu de dépasser. Je dois ajouter qu’elles étaient par-dessus le marché trois petites désobéissantes.

Il est juste de dire que la faute en fut surtout à Bibi. Arrivée là, Bobo se sentait déjà fatiguée, et elle se serait arrêtée volontiers. De son côté, Baba se rappelait que le goûter serait prêt dans une demi-heure, et n’avait pas grande envie de s’en écarter. Mais Bibi, qui était au-dessus de ces misères-là, se moqua si bien des deux autres qu’elles n’osèrent pas lui résister. L’une eut honte de sa mollesse, l’autre de sa gourmandise, et toutes deux suivirent la moqueuse, bien à contre-cœur il est vrai. Ceci vous apprend comme on est faible quand on veut obéir pour un autre motif que par obéissance, car si nos petites filles n’avaient pensé qu’à la volonté de leurs parents pour ne pas aller plus loin, elles auraient senti en elles-mêmes qu’elles avaient raison, et n’auraient pas eu peur des moqueries.

Bref, les voilà parties. C’était un grand bois extrêmement beau, percé d’allées magnifiques qui s’étendaient à perte de vue, et la promenade fut d’abord pleine d’agrément. On cueillait des fleurs; on se roulait sur la mousse; on écoutait les oiseaux gazouiller. De temps en temps une petite souris montrait au bord d’un trou son museau pointu, et rentrait subitement dès qu’une des promeneuses s’avançait de trop près. Ou bien un grand lézard gris s’élançait tout à coup d’une touffe d’herbe, et fuyait sur la route, poursuivi par la bande joyeuse.

Tout alla bien tant qu’on resta dans l’allée qui était droite comme un I, et où il n’y avait pas danger de se perdre. Mais on arriva devant un petit sentier couvert, qui s’enfonçait en serpentant dans le fourré, et qui parut si engageant à Bibi qu’elle y entra résolument.

— Ne va pas par là; nous allons nous perdre, lui cria Bobo.

— Revenons, cria Baba ; il est temps de rentrer à la maison.

— J’irai seulement jusqu’au premier détour, répondit Bibi. Venez avec moi; il faut voir ce qu’il y a derrière le premier détour.

Et comme on faisait la sourde oreille, la maligne petite fille se coucha à terre.

— Oh ! dit-elle, le bon endroit pour se coucher, et comme il y a des fraises de tous les côtés

En entendant cela elles accoururent, Baba la gourmande pour manger des fraises, Bobo la douillette pour se coucher. Mais le bon endroit était plein de pierres et de branches sèches; et de fraises, point. Bibi poussa un grand éclat de rire, en voyant leur figure désappointée.

— Nous en trouverons plus loin, dit la petite moqueuse à Baba.

Et la prenant par la main, elle l’entraîna de toutes ses jambes, suivie de loin par Bobo, qui avait envie de pleurer.

Après le premier détour il en vint un second qu’on voulut voir encore, puis un troisième. Puis le sentier se partagea en deux, et un chêne gigantesque qui se dressait, dans le fourré, sur le bord d’un des deux, attira l’attention de mademoiselle Bibi. De caprice en caprice, elle les mena si loin que, quand il fut question de revenir sur ses pas, personne ne savait plus de quel côté se diriger. Grande consternation chez les pauvres enfants ! Mais Bibi ne voulut pas le laisser paraître. Elle frappa du pied, pinça ses lèvres minces, fit jaillir un éclair de ses yeux noirs, et se tournant, avec un geste méprisant, vers ses compagnes éperdues :

— Suivez-moi, dit-elle, petites poules mouillées ; je saurai bien vous ramener.

Mais il ne suffit pas, dans un bois, d’être déterminée : il faut encore savoir le chemin. Après avoir marché bien longtemps, essayé de tous les sentiers, passé et repassé par les mêmes endroits, on n’était pas plus avancé. À la fin, Bobo la douillette se laissa tomber à terre, et déclara, en pleurant, qu’elle ne pouvait pas faire un pas de plus. C’était une petite mignonne, blanche et blonde, dont les grands yeux bleus demandaient grâce avec une expression langoureuse qui aurait fendu un coeur de roche. La vilaine moqueuse ne se laissa pas attendrir. Elle essaya de relever, en la secouant, la pauvre Bobo qui ne se défendait pas, mais qui retombait de tout son poids sur l’herbe, après chaque secousse.

— Tu fais une jolie marcheuse ! lui dit-elle. Nous allons te laisser là, si tu n’as pas plus de courage:

Mais Baba vint au secours de son amie.

— N’aie pas peur, ma chère Bobo, s’écria-t-elle, je ne t’abandonnerai pas. Repose-toi bien, et nous partirons après.

Et penchant sa bonne figure rebondie, elle embrassa son amie pour lui rendre courage.

— Si j’avais seulement un petit morceau de pain, murmura-telle, je t’attendrais bien tant que tu voudrais; — et elle poussa un gros soupir.

Bobo la regardait avec compassion. Juste en ce moment, ses yeux tombèrent sur une belle fraise qui s’étalait, rouge et brillante, à quelques pas de là. C’était la première qu’on rencontrait. Oubliant sa fatigue, elle se leva sur-le-champ, et courut à la fraise, qu’elle rapporta en triomphe à la pauvre affamée.

— Oh ! que c’est bon ! dit celle-ci en l’avalant. Merci, Bobo; tu es une bonne fille.

Pendant ce temps-là Bibi, pour montrer sa supériorité, se promenait â grands pas, en allant et venant. La joie de Baba lui déplut.

— Voilà un beau goûter pour une gourmande ! s’écria‑t-elle. Cela ne te mènera pas loin.

Ce n’était malheureusement que trop vrai. Rappelée brusquement au sentiment de sa position, et sentant son appétit plutôt redoublé qu’apaisé par cette fraiche bouchée si peu nourrissante, la pauvre enfant fondit en larmes. Ce que voyant Bobo, elle commença à sangloter pour lui tenir compagnie. Et Bibi de rire, comme une méchante qu’elle était.

La reine des fées passait par là, et les entendit. Les autres l’avaient nommée leur reine parce qu’elle était la meilleure de toutes, et si bonne qu’elle compatissait à tous les chagrins, même à ceux des méchants. Elle se montra tout à coup aux enfants sous les traits d’une vieille bonne femme, chargée d’un fagot de bois mort, et s’adressant au groupe éploré :

— Qu’avez-vous, mes chères enfants ? leur dit-elle. Est-ce quelque chose en quoi je puisse vous être utile ?

— Ah! madame, dit Bobo, c’est ma pauvre Baba qui a bien faim.

— Ce n’est pas seulement cela, dit Baba, c’est aussi que ma pauvre Bobo est bien fatiguée. Nous nous sommes perdues dans le bois et nous ne pouvons plus retrouver notre chemin.

La bonne fée les regarda attentivement, et vit bien par où elles péchaient toutes les deux.

— Consolez-vous, leur dit-elle; je vais vous envoyer du secours.

Elle cassa deux petits brins de son fagot qu’elle jeta dans le taillis. Aussitôt les enfants virent accourir un gros mouton, blanc comme la neige, qui vint en bêlant frotter son museau contre les joues roses de Baba ; et un joli petit écureuil, qui sauta sans façon sur les épaules de Bobo.

— Et vous, ma petite, dit la vieille femme à Bibi, n’avez-vous besoin de rien?

— Non, la mère, répondit mademoiselle Bibi d’un air majestueux. Je n’ai pas faim, et je ne suis pas fatiguée. Elles me font rire avec leurs lamentations.

— Ah ! vous ne demandez qu’à rire, dit la fée blessée du ton que prenait la petite fille. Eh bien ! j’ai aussi de quoi vous satisfaire.

A l’instant elle disparut, et l’on vit un petit singe qui gambadait devant Bibi, et lui faisait les grimaces les plus drôles que l’on puisse imaginer. Enchantée de son lot, elle le prit dans ses bras et le couvrit de caresses auxquelles il répondit par un petit grognement irrité ; mais elle n’y prit pas garde, tant elle le trouvait comique et gentil à croquer.

Cependant tout cela n’avançait pas beaucoup les enfants égarés. Baba passait sa main dans la laine soyeuse de son mouton, en rêvant à une tartine qu’elle voyait danser devant ses yeux. Bobo baisait son écureuil sur les moustaches, sans trop savoir ce qu’elle faisait.

La maîtresse du mouton, plus pressée que les autres, se décida la première à parler.

— Et maintenant, dit-elle, comment allons-nous faire pour retourner à la maison ?

— Ne vous inquiétez pas, dit le mouton ; je sais le chemin.

Et il commença à trottiner tout doucement dans la bonne direction, suivi de sa petite maîtresse qui prit Bobo par le bras, en lui disant de s’appuyer bien fort.

Bibi voulait d’abord se moquer d’elles, et prenait d’un autre côté, disant qu’il ferait beau la voir conduite par un mouton. Mais le singe s’étant échappé de ses bras, il fallut courir après lui, et comme il suivait obstinément le reste de la bande, bon gré, mal gré, elle finit par se résigner, et marcha derrière ses deux compagnes, non sans leur envoyer maint quolibet, les appelant belles suiveuses de bêtes, bergères au rebours, et autres gentillesses.

Chemin faisant, Baba la gourmande, qui ne perdait pas de vue son idée fixe, se plaignait grandement et criait la faim.

— Ne pourriez-vous pas, dit-elle, monsieur le mouton, m’enseigner quelque chose de bon à manger par ici ?

Colas (c’était son nom) répondit :

— Je puis vous enseigner, ma belle enfant , à ne pas être si gourmande et à savoir faire taire votre estomac quand il arrive un retard, comme aujourd’hui. Qu’est-ce que je deviendrais donc si je ne savais pas avoir faim quand il le faut, moi qu’on mène sur le bord des routes paître les brins d’herbe qui croissent entre les pierres?

— Mais au moins, reprit Baba, vous avez quelque chose à manger.

— Oui, mais jamais à mon appétit. Je ne me plains pas, pourtant, parce qu’il le faut. Faites comme moi, et prenez l’habitude du courage contre la nécessité. Vous n’en souperez que mieux si vous n’avez pas goûté.

Baba n’était pas convaincue ; mais elle n’osa plus se plaindre devant un animal si raisonnable. Elle parla d’autre chose avec son mouton, et il causait si gentiment qu’elle eut bientôt perdu de vue cette séduisante tartine, qui courait toujours devant elle, et dont la contemplation la rendait si malheureuse.

Cependant Bobo avait aussi entamé la conversation avec son écureuil, qui s’appelait Cascaret, comme il le lui apprit tout d’abord. Elle lui disait combien les jambes lui faisaient mal, et qu’elle avait des ampoules aux pieds, et que bien sûr elle en ferait une maladie.

— Chère petite maîtresse, lui dit Cascaret en mettant sa queue en panache au-dessus de sa tête, je crois qu’en cessant de penser à votre fatigue vous la sentirez moins. Voyez combien je suis mignon, et quelles jambes délicates j’ai reçues. C’est encore bien pis que les vôtres. Cela ne m’empêche pas d’être agile et de sauter dans les branches, ce qui est bien plus fatigant que de marcher tranquillement à terre. Venez courir avec moi; cela vous délassera.

— Oh ! non ! dit Bobo la douillette en gémissant, je n’en crois rien.

— Voilà pourtant de bien belles noisettes que je vois là-bas, et un grand pommier sauvage qui serait bientôt dépouillé s’il venait par ici des petits garçons.

— Oh ! quelle idée ! s’écria Bobo toute heureuse. Mon petit Cascaret, vous seriez bien gentil si vous m’apportiez des pommes et des noisettes pour ma chère Baba qui a si faim.

Maître Cascaret ne se fit pas prier. Il s’élança par petits bonds légers, et fit tant de voyages au pommier et dans les noisetiers, que Baba finit par se déclarer rassasiée.

Bobo se sentait tant de plaisir à la regarder manger qu’elle avait presque oublié sa fatigue et qu’elle marchait sans y faire attention.

Alors Baba eut à son tour une idée.

— Monsieur le mouton, dit-elle, rendez-moi un grand service.

— Lequel ? fit Colas.

— Prêtez votre dos, qui est si large, à ma chère Bobo. Je suis sûre qu’elle sera tout à fait bien sur votre laine épaisse, et elle est si légère qu’elle ne vous fatiguera pas beaucoup.

Le mouton était trop bon enfant pour lui refuser cela. Il s’abattit sur ses genoux ; et Bobo, s’accrochant à la toison, se vit bientôt assise, comme une petite reine, sur le brave Colas qui recommença à trottiner comme s’il n’eût rien porté. Grâce à leur bonté réciproque, les deux amies s’étaient mutuellement délivrées de leur peine. Elles n’avaient plus peur de se perdre, puisque le bon mouton savait le chemin. Elles continuèrent leur route, joyeuses, en chantant la ronde : Il était une bergère.

Bibi suivait toujours, joutant de grimaces avec le singe qui la pinçait et la mordait sans se gêner, mais avec des petites mines si originales qu’elle en riait aux éclats. À la longue, pourtant, elle se fatigua d’un jeu qui n’était amusant qu’à demi, et insensiblement elle se rapprocha des chanteuses. Les belles noisettes et les jolies pommes blanches qu’elle avait vu croquer à Baba, et un peu aussi à Bobo, lui avaient rappelé qu’elle n’avait rien mangé depuis longtemps, et elle commençait à s’avouer qu’elle ne serait pas fâchée d’avoir elle-même quelque chose à croquer. Elle se décida enfin à recourir à l’assistance de celle qu’elle avait si durement traitée.

— Est-ce que ton écureuil, dit-elle à Bobo, ne pourrait pas m’apporter aussi quelque fruit?

Bobo, qui n’avait pas de rancune, dit un mot à l’oreille de Cascaret; et la bonne petite bête grimpa, comme un éclair, sur un grand noyer qui avait poussé je ne sais comment, au milieu du bois. Il revint avec une grosse noix qu’il nettoya joliment de son enveloppe verte. Il la cassa entre ses longues dents de devant, et la présenta, de sa patte droite, avec infiniment de grâce à Bibi. Mais au moment où celle-ci étendait la main pour la prendre, le méchant singe sauta dessus. Il courut à quelques pas en avant de sa soi-disant maîtresse, et, s’asseyant sur son derrière, il grignota la noix devant elle, en roulant les yeux et tournant la bouche, comme s’il eût voulu la narguer. Une seconde noix eut le même sort; et la petite fille étant parvenue à saisir la troisième, le singe la lui arracha des mains avant qu’elle y eût goûté.

Il lui fallut donc renoncer à profiter du bon vouloir de Bobo ; et comme elle sentait la fatigue la gagner, à la suite de toutes ces contrariétés, elle demanda qu’on lui permît au moins de s’asseoir sur le mouton. Colas s’y prêta de bonne grâce. Il s’agenouilla encore une fois, et attendit pour se relever qu’il eût changé d’écuyère. Mais on avait compté sans le malicieux petit singe, qui s’élança sur la pacifique monture et lui tira les oreilles d’une telle force qu’elle se mit à faire des sauts furieux. Mademoiselle Bibi tomba de tout son long par terre, et s’égratigna si bien la figure et les mains en roulant dans les épines, qu’elle ne demanda pas à remonter. Elle-continua donc à marcher tristement derrière, traînant la jambe, et plus disposée à pleurer qu’à se moquer.

Heureusement qu’on arrivait à l’extrémité du bois. Colas avait pris par un sentier de traverse, et, dans le moment qu’elles s’y attendaient le moins, nos petites filles aperçurent tout à coup la maison de leurs parents devant elles. Les deux premières se mirent à courir en jetant des cris de joie, et Colas avec Cascaret folâtraient autour d’elles, pour témoigner la part qu’ils prenaient à leur bonheur.

Le petit singe était resté assis sur la lisière du bois, et regardait fixement Bibi qui, trop lasse et trop chagrine pour imiter les deux autres, s’en allait clopin-clopant. Ne le voyant plus à côté d’elle, elle se retourna pour l’appeler, et l’aperçut qui fronçait le nez et se grattait la tête avec un air d’insouciance. Furieuse, elle courut à lui.

— Te moqueras-tu toujours de moi, cria-t-elle, méchant petit être qui n’est bon qu’à faire le mal ? Prends garde que je ne te corrige, à la fin

Elle l’aurait battu si elle avait pu l’attraper. Mais il fit un bond de côté, et, grandissant, grandissant, il devint une belle femme, magnifiquement parée, qui tenait une baguette d’or à la main. C’était la reine des fées elle-même, qui avait pris ce déguisement pour faire sentir à la petite moqueuse toute la laideur de son vilain défaut.

— A présent, mademoiselle, dit la fée, vous comprenez, je l’espère, combien l’on se met au-dessous des autres en se moquant d’eux. Vos amies ont leurs défauts, dont elles feront bien de se corriger; mais elles ont bon coeur, et avec la bonté on répare tout. Vous voyez qu’elles ont pu se tirer d’affaire ; et vous, qui vous supposiez bien supérieure à elles, parce que vous avez plus d’esprit et de caractère, vous rentrez la dernière, affamée et n’en pouvant plus. Que le petit singe de tout à l’heure vous revienne en mémoire, quand il vous prendra fantaisie de faire le bel esprit aux dépens des autres ; et, comme vous l’avez maudit, pensez bien qu’on vous maudira aussi vous-même.

L’enfant était humiliée, mais non vaincue; car son coeur se roidissait contre les paroles de la fée. Elle ne vit en ce moment que la honte qui rejaillirait sur elle de cette aventure.

Elles vont rentrer chez elles, dit-elle en pleurant, chacune avec un beau cadeau; et moi je n’aurai rien.

— Non, mon enfant, reprit la bonne fée, car je veux te faire un cadeau qui vaudra mille fois le leur.

Et prenant Bibi dans ses bras, elle la serra contre son coeur, qui était si plein de bonté. La petite fille sentit le sien se fondre à l’instant même. Ce fut comme un glaçon qu’on met sur le feu. Elle rentra chez elle avec un bon coeur ; et courageuse comme elle l’était déjà, elle employa dès lors son courage à fortifier et secourir les faibles, au lieu de s’en targuer pour se moquer d’eux. Et, plus tard, quand elle fut maman, elle disait à ses enfants :

— Chacun a ses défauts ; mais n’oubliez pas, mes chers enfants, que le moqueur a peut-être le pire de tous.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Spinoza1670 le 3 Mai 2012 à 21:31

Auteur : Jean Macé

Recueil : Contes du petit château (1862).

Niveau : 4.

Genre : Conte.

Document proposé par Littérature au primaire.

Téléchargement (.doc) : Télécharger « blondinet.doc »

Téléchargement (.pdf) : Télécharger « blondinet.pdf »

BLONDINET

Il était une fois un bon petit enfant qui aurait voulu que tout le monde fût heureux. Il avait de grands yeux bleus, et de si jolis cheveux blonds qu’il n’était connu dans tout le pays que sous le nom de Blondinet. Il se désolait bien souvent parce qu’il se trouvait trop petit et trop faible pour être utile en quelque chose, et s’il se sentait pressé de devenir un homme, c’était pour avoir la puissance de faire beaucoup de bien. Il aurait remué le monde, s’il avait pu. Des petits enfants comme cela, il n’y en a pas beaucoup, c’est vrai. On en rencontre pourtant, et la preuve c’est que Blondinet en était un.

Dans ce temps-là vivait un grand magicien, ami intime des bonnes fées, qui correspondaient avec lui des quatre parties du monde. La correspondance était bien facile. Elles avaient chacune une boîte enchantée, percée d’un petit trou. Elles écrivaient sur un morceau de papier ce qu’elles avaient à dire au magicien, et le glissaient dans la boîte par le petit trou. Cela fait, elles n’avaient plus besoin de s’inquiéter de rien. Le morceau de papier arrivait tout seul à son adresse, sans que personne se dérangeât. Vous concevez combien c’était commode, et comme il était aisé au magicien de savoir ce qui se passait dans tous les pays.

Il apprit ainsi ce qui tourmentait Blondinet, et il en fut si touché qu’il se sentit devenir meilleur, c’est-à-dire plus puissant, car il faut que vous sachiez qu’il appartenait à une classe de magiciens dont la puissance était juste en raison de la bonté.

— Oh! oh! dit-il, voilà un enfant qui se croit trop faible, et qui m’a rendu plus fort que je n’étais. Il faut que je vienne un peu à son secours.

Et, braquant sa lunette avec laquelle il voyait à deux cents lieues, il se mit à regarder dans la maison du petit garçon.

C’était une assez belle maison, perdue dans la foule des maisons d’une longue rue. La rue elle-même disparaissait dans l’étendue d’une grande ville qui n’était pas la plus importante du pays; et le pays, à son tour, bien que très considérable, figurait comme un point sur le globe. Je vous laisse à penser la place que tenait là-dedans notre pauvre petit garçon.

Il était en ce moment tout seul dans la chambre des enfants, assis en face d’un livre qui n’avait pas l’air de l’amuser beaucoup ; et l’on apercevait en bas le groupe joyeux de ses sœurs qui épluchaient des fraises pour leur maman : c’était jour de confitures, et tout était en l’air dans la maison à l’occasion de ce grave événement. Je dois vous confesser que Blondinet était un peu paresseux. Le magicien le vit tout de suite à la façon dont il tournait et retournait son livre, qui se retrouvait le plus souvent la tête en bas. Les confitures occupaient le garçon bien plus sérieusement que le livre. Le cher enfant avait des petites jambes qui ne pouvaient pas rester une minute en place, et un jour qu’on avait dit devant lui qu’il faut laisser sautiller les petits oiseaux et les petits enfants, et que c’est une loi du bon Dieu, il avait été tout triomphant. En conséquence, il ne se gênait pas pour quitter le méchant livre à chaque instant, et aller faire des amitiés à deux jolis serins, ses camarades de sautillement, dont la cage, suspendue au mur, était un des grands ornements de la chambre. Ou bien il rendait visite à son jardin, un grand pot plein de terre, où il avait planté pendant l’hiver, avec ses sœurs, des pépins d’orange, et qui portait maintenant des orangers de trois pouces, mille fois plus choyés que ceux des rois dans leurs orangeries.

Il n’y avait pas dans tout, cela de quoi remuer beaucoup le monde.

— Je veux faire du cher petit homme le personnage le plus important de la terre, dit le grand magicien. Chaque fois qu’il remportera sur lui-même une victoire, tous les hommes en feront autant.

Et, braquant ailleurs sa lunette, il alla voir ce qui se passait dans un gigantesque château royal, où une grande réunion d’hommes d’État en perruques discutait solennellement de quelle couleur serait la robe de la reine le jour du couronnement.

Voilà, donc mon Blondinet qui tenait, sans le savoir, dans ses petites mains les destinées du genre humain tout entier. Il n’en apprenait guère mieux sa leçon, et, s’étant aperçu que les précieux orangers étaient un peu secs, il achevait de leur faire boire tout doucement un verre d’eau, quand une mignonne petite fée, qui avait entrepris de commencer à en faire un homme, entra sans frapper dans la chambre.

— Eh bien! monsieur, fit-elle un peu fâchée, c’est comme cela que nous apprenons notre leçon?

— Oh! je ne pouvais pas laisser nos arbres dans cet état-là : ils avaient trop soif. Et puis, il y a longtemps que j’apprends ma leçon.

— Eh bien ! récitez-la.

Il n’en savait pas un mot.

— Blondinet, vous me faites bien du chagrin ! dit la petite fée.

Et elle sortit en essuyant une larme qui roulait dans ses yeux.

L’enfant rentra en lui-même, et, tout honteux de sa conduite, il alla se mettre devant son livre qu’il étudia courageusement, sans plus s’occuper d’autre chose. Ses jambes cessèrent de remuer pour un instant, en dépit de l’exemple que leur donnaient celles des deux jolis serins, qui n’avaient pas été faits pour rien apprendre, les pauvres petites bêtes. Au bout d’un quart d’heure, la leçon était sue et bien sue, et Blondinet, enchanté de lui-même, courait après la bonne fée pour la lui réciter.

Pendant ce temps, un grand changement avait eu lieu sur la terre. Tous les petits polissons qui vagabondaient par les chemins, laissant là les billes et les tas de cailloux, s’étaient mis à courir de toutes leurs jambes du côté de l’école. Tous les ignorants avaient eu honte, et les libraires, assaillis à l’improviste par une fouie impatiente qui remplissait leurs boutiques, ne savaient plus sur quel livre se rabattre pour satisfaire à tant de demandes à la fois. Ceux qui ne savaient rien se sentaient saisis du besoin d’apprendre, ceux qui savaient quelque chose du besoin d’en savoir davantage, et l’on voyait des astronomes se précipiter dans les librairies, en demandant à grands cris des petits Manuels de Géographie. C’était une révolution générale dans les esprits, la plus heureuse qu’on eût encore vue depuis le commencement du monde ; et Blondinet avait fait cela à lui tout seul en apprenant bien sa leçon.

Il eut pour sa récompense personnelle un bon baiser sur chaque joue, et, l’heure du goûter étant venue, il fut invité à prendre sa part d’un festin splendide, composé d’une belle pyramide de tartines, avec les fraises qui avaient échappé à la bassine aux confitures. Une dame qui s’intéressait beaucoup aux enfants de cette maison leur avait envoyé tout un pot de crème pour ce jour-là, et ce fut un cri d’admiration quand toute la bande se vit en présence de ces bonnes choses. Rien ne donne appétit comme d’avoir bien travaillé. Blondinet, qui n’était pas précisément gourmand, ne laissa pas d’étendre la main avec un sensible plaisir vers une belle tartine qui venait juste du côté de la miche qu’il aimait le mieux. Joyeux et fier d’avoir bien su sa leçon, il bavardait tout en mangeant, et choisissait tranquillement ses fraises, laissant les plus belles, avec la crème, pour la fin. Son petit frère, dont l’appétit ne connaissait pas de limites, avait déjà tout dévoré qu’il en était à peine à la moitié de son goûter. Le petit contempla d’abord d’un œil de convoitise le restant de tartine, les grosses fraises et la tasse de crème; puis il voulut en avoir. Comme il était volontaire au possible, il menaçait déjà, de faire une scène de cris et de pleurs, quand l’aîné, touché de compassion, partagea de bon cœur avec le pauvre affamé. Il se sentait pourtant bien de force à manger tout. La maman, qui arrivait sur ces entrefaites, en eut le coeur bien réjoui, et elle envoya à Blondinet un sourire qui le paya largement de son sacrifice.

Mais il avait ailleurs une bien autre récompense. Voilà qu’au même instant, dans tous les pays du monde, les gens s’inquiètent tout à coup de ceux qui pourraient avoir faim. Chacun court à ses provisions et se met en route, cherchant partout les affamés. On ne voit dans les rues que des corbeilles remplies de pain, de grands plats de viandes, des sacs de pommes de terre, des paniers de fruits qu’on porte dans les pauvres maisons. Celui qui en a découvert une s’empresse d’y faire entrer l’abondance, et les autres lui envient sa trouvaille. Les malheureux indigents ne pouvaient en croire leurs yeux. Des enfants qui ne savaient pas encore ce que c’était qu’un gâteau firent alors connaissance avec ce remarquable produit de l’industrie humaine, et, ce qui ne s’était jamais vu, personne ne se coucha sans souper ce jour-là.

Quel triomphe c’était pour Blondinet ! mais il n’en savait rien. Pour le quart d’heure, une grosse question l’absorbait tout entier. Le petit fripon était tout à fait joli ; du moins il l’avait entendu dire bien souvent à sa bonne, qui l’adorait, et qui n’avait pas de plus grand bonheur que de lui mettre ses beaux habits. Après le goûter on avait parlé, pour compléter la fête, d’une promenade dans un grand jardin, où se réunissaient d’habitude les enfants riches de la ville ; et chacun de courir pour aller faire toilette. Or Blondinet avait un certain habit de velours noir dans lequel il se figurait être éblouissant. La bonne était du même avis, et bien que l’habit de velours eût été, dans le principe, consacré aux jours de fête, elle ne manquait pas une occasion de le tirer de l’armoire. La maman grondait ensuite mais le mal était fait, et l’enfant se redressait comme un petit coq dans son brillant costume. Cette fois encore on lui présenta l’habit de velours auquel il fit le plus gracieux accueil. Il avait déjà passé un bras quand sa grande sœur entra.

— Mon petit Blondinet, dit-elle, il ne faut pas mettre cet habit-là. Ta jaquette de coutil est bien assez bonne pour aller jouer dans le sable.

— Ma jaquette de coutil est déjà usée au coude. J’ai l’air d’un petit pauvre avec.

— Allons, sois gentil ! Tu sais que maman ne serait pas contente.

Le cher petit n’insista pas davantage. L’idée de chagriner sa mère lui fit oublier toutes ses pensées d’orgueil.

Il retira son bras, et prit docilement la jaquette de coutil sous laquelle il s’amusa comme un roi dans le jardin. Il avait à peine obéi à sa sœur que sur-le-champ l’orgueil s’envola de la terre. Les grandes dames en robes de damas commencèrent, sans savoir pourquoi, à rendre poliment leur salut aux plus petites bourgeoises. Les seigneurs de la cour se sentirent forcés de dire bonjour, en passant, aux paysans qui revenaient du marché. Les gens cherchaient dans leur tête les raisons qu’ils avaient eues jusqu’alors pour se mépriser les uns les autres, et ils ne pouvaient plus les trouver. C’était un soulagement universel dont vous ne sauriez vous faire une idée, et les petits garçons qui avaient été les premiers à l’école se trouvaient débarrassés eux-mêmes de cette sotte fierté qui les rendait si ridicules.

Que faisait Blondinet pendant ce temps-là?

Il était revenu de la promenade, et une grande dispute venait de s’engager entre lui et son autre sœur, son aînée d’un an seulement, qu’il aimait pourtant de tout son coeur. Celle-là avait le défaut favori des petites demoiselles ! elle était un tantinet moqueuse. Son frère ayant répété plusieurs fois devant elle qu’il voulait se faire médecin, elle ne l’appelait plus que Monsieur le docteur ; et pendant tonte la promenade, elle l’avait poursuivi de ce grand vilain mot, qu’elle prononçait en ouvrant la bouche le plus qu’elle pouvait.

— Cela m’ennuie maintenant de me faire médecin, dit à la fin le pauvre docteur. Je veux me faire évêque.

Ce fut, encore bien pis, et les Monseigneur l’évêque commencèrent à pleuvoir sur lui.

Quand faudra-t-il demander à, Monseigneur sa bénédiction? dit-elle enfin en s’inclinant avec une fausse humilité.

— Tu vas l’avoir tout de suite! s’écria Blondinet furieux.

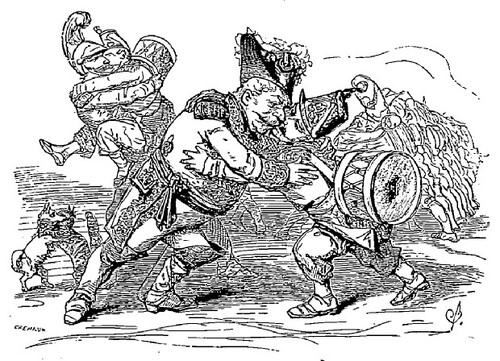

Et sautant sur une règle qui se trouvait sous sa main ; il commença à faire les démonstrations les plus menaçantes pour la maligne petite fille.

Celle-ci, qui avait la main aussi leste que la langue, eut bientôt trouvé une autre règle, et les deux champions, s’étant mis en garde, s’escrimaient de leur mieux, en ayant soin toutefois de frapper non pas sur l’adversaire, mais sur son morceau de bois. Un coup de maladresse ayant fait arriver l’arme du garçon sur les doigts de sa sœur, elle poussa un petit cri de douleur qui fit tomber toute sa colère. Il jeta loin de lui la règle homicide, et passant ses bras autour du cou de la blessée :

— Pardonne-moi, petite sœur, lui dit-il avec des larmes dans les yeux ; je ne le ferai plus, et je te laisserai m’appeler Monseigneur l’Évêque tant que tu voudras.

Le papa, qui était le meilleur papa du monde, accourait au bruit de la bataille, et s’apprêtait déjà à être bien fâché. Quelle fut sa joie, quand il entra, d’apercevoir le frère et la sœur qui s’embrassaient tendrement ! Il les serra contre son coeur, et se trouva bien heureux d’avoir de si bons enfants.

Il y avait à ce moment-là de grandes guerres parmi les hommes. Ils inventaient à qui mieux mieux les machines les plus affreuses pour se détruire, luttant à qui y mettrait le plus d’esprit. Les uns avaient imaginé des tours de fer courant plus vite qu’un cheval au galop, dans lesquelles on était absolument à l’abri de toute attaque, et d’où l’on pouvait assassiner sans rien craindre tout ce qui se rencontrait. Les autres avaient trouvé des engins avec lesquels on lançait à deux lieues des moitiés de montagne, qui écrasaient les soldats par milliers, comme des mouches. À chaque invention nouvelle, c’étaient des trépignements d’enthousiasme parmi les combattants, il ne serait bientôt plus resté en vie que les inventeurs de machines à tuer, quand la bienheureuse règle rencontra les doigts de la sœur de Blondinet.

L’enfant n’eut pas plutôt mis bas les armes que toute cette ardeur guerrière tomba comme par enchantement. Lés gens s’aperçurent aussitôt qu’ils étaient bien simples de se tuer pour savoir qui avait raison. Ils convinrent de s’en rapporter au jugement de ceux qui les regardaient faire, et il y eut une immense embrassade sur toute la ligne, depuis les généraux jusqu’aux enfants de troupe, qui se donnaient auparavant des grands coups de leurs sabres, à chaque fois qu’ils se rencontraient en sortant de l’école.

Le bon petit Blondinet se coucha le soir, content de sa journée, après avoir reçu mille caresses de toute la famille; et il se demandait encore en s’endormant quand donc il aurait la taille d’un homme pour en avoir la force.

A la même heure, la terre, délivrée par lui de l’Ignorance, de la Misère, de l’Orgueil et de la Guerre, s’abandonnait aux transports d’une allégresse universelle, et sur toutes les montagnes, depuis la Norvège jusqu’au pays des Patagons, on allumait de si grands feux de joie qu’on pût les voir de la lune.

——————

Le grand magicien n’est plus là, chers petits enfants, pour donner une pareille importance aux victoires que vous pouvez remporter sur vous-mêmes. Il en reste pourtant quelque chose, et encore aujourd’hui, croyez-moi, les enfants sont plus forts que les hommes pour faire le bien. Pendant que vos parents sont obligés quelquefois de se sacrifier tout entiers pour vous empêcher d’être malheureux, avec les plus petits sacrifices vous pouvez, vous, les rendre complètement heureux. Si le monde n’en est pas changé d’un cou p, comme du temps de Blondinet, soyez bien persuadés cependant que ces petits sacrifices ne sont jamais perdus pour lui. Toutes les gouttes d’eau qui tombent se retrouvent dans la mer.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Spinoza1670 le 3 Mai 2012 à 20:02

Auteur : Jean Macé

Recueil : Contes du petit château (1862).

Niveau : 4.

Genre : Conte.

Document proposé par Littérature au primaire.

Téléchargement (.doc) : Télécharger « le petit ravageot.doc »

Téléchargement (.pdf): Télécharger « le petit ravageot.pdf »

LE PETIT RAVAGEOT

I

Il y avait une fois un petit garçon qui était si méchant, que tout le monde avait peur de lui. Il battait sa bonne, cassait les verres et les assiettes, tirait la langue à son papa, et quand, au milieu de ses colères, sa pauvre maman, qui l’aimait de tout son coeur malgré ses défauts, voulait le prendre dans ses bras, pour essayer de le calmer, il lui disait : « Tu m’ennuies! » On l’avait, appelé Ravageot, parce qu’il ravageait tout, et il aurait dû avoir grand’honte, car c’était le nom d’un chien, son rival en tapage dans la maison. Mais il n’avait honte de rien.

Gentil avec tout cela, il avait une petite tête, blonde et bouclée, qui faisait plaisir à voir quand il lui prenait fantaisie d’être aimable. Mais ce n’était jamais qu’une fantaisie, et l’instant d’après il redevenait insupportable. Tous les voisins plaignaient ses parents, qui étaient les meilleures gens du monde, et il n’était bruit dans toute la ville que de ce méchant petit garçon. L’un contait que Ravageot lui avait jeté une pierre dans les jambes, un jour qu’il prenait le frais devant sa porte ; l’autre, qu’il avait sauté dans le ruisseau, par une grande pluie, exprès pour éclabousser les passants. La laitière ne voulait plus le laisser approcher de ses boites de fer-blanc, depuis qu’il y avait jeté, par malice, une pleine poignée de sable fin ; et le gardien de la rue menaçait déjà de le faire mettre en prison, s’il continuait à pincer les petites filles qui passaient par là pour aller à l’école. Bref, on parla tant et tant de sa méchanceté, que la nouvelle en arriva aux oreilles d’une vieille fée qui, après avoir longtemps couru le monde, était venue prendre sa retraite dans le pays.

La fée Bon-Coeur, c’était son nom, était bonne comme il n’est pas possible de l’être ; mais, à cause même de sa bonté, elle ne pouvait supporter qu’on fît du mal autour d’elle. La vue d’une injustice la rendait malade, et le seul récit d’un acte de méchanceté lui ôtait l’appétit pour huit jours. Dans le cours de sa longue carrière, elle avait puni bien des méchants, grands et petits, et quand elle apprit tout ce qu’avait fait Ravageot, elle résolut de lui donner une leçon qui le corrigeât pour longtemps. En conséquence, elle fit prévenir ses parents qu’elle voulait leur rendre visite un jour qu’elle indiqua.

La fée Bon-Coeur était bien connue dans le pays, et chacun tenait à grand honneur de la voir entrer dans sa maison, car elle ne se prodiguait pas, et c’était presque un événement quand on la voyait en ville. Dès le matin du jour indiqué, la cuisinière courut au marché, et, deux heures après, elle rentrait ployée en deux, rapportant dans un énorme panier tout ce qu’elle avait trouvé de meilleur chez les marchands. Dans toute la maison, on entendait des bruits de vaisselle et le toc-toc des vieux plats d’argent qu’on tirait des grandes armoires. On montait de la cave des paniers pleins de bouteilles ; des chambres hautes, on descendait de grandes corbeilles de fruits. C’était une agitation, un va-et-vient comme on n’en avait jamais vu. Les domestiques étaient sur les dents; mais personne ne se plaignait, car tout le monde aimait la fée Bon-Coeur, et pour elle les gens se seraient jetés au feu.

Le père dit à sa femme :

— Qu’allons-nous faire aujourd’hui de Ravageot? Tu sais combien il est désagréable avec les personnes qui viennent ici : le malheureux enfant va nous faire honte. S’il est malhonnête avec la fée, on le saura, et nous n’oserons plus nous montrer nulle part.

— Ne crains rien, dit la bonne mère, je vais bien le débarbouiller. Je démêlerai avec mon peigne d’or ses beaux cheveux blonds qui frisent si bien. Je lui mettrai sa jolie blouse neuve et ses petits souliers à boucles, et je le prierai tant d’être gentil qu’il ne pourra pas me refuser. Tu verras qu’au lieu de nous faire honte, il nous fera honneur.

Elle disait cela parce qu’elle pensait au bon dîner qui se préparait, et elle aurait été trop chagrine que son cher petit garçon n’en fût pas. Mais quand on voulut amener Ravageot à sa mère pour qu’elle lui fît sa toilette, on ne le trouva nulle part. Le méchant garçon avait entendu parler de la fée Bon-Coeur, et elle lui faisait peur sans qu’il pût dire pourquoi. C’est la punition des méchants d’avoir peur de tout ce qui est bon. Entendant qu’on l’appelait, il se cachait dans tous les coins, et l’on finit, après bien des recherches, par le trouver dans une chambre de débarras, où il fourrait ses doigts dans une crème glacée qu’on avait transportée là pour la laisser refroidir. La cuisinière poussa de grand cris quand ou lui rapporta sa crème gâtée, toute sa belle crème où elle avait mis tout son talent. Mais elle eut beau crier et gourmander le coupable, le mal était fait et il fallut se passer de crème pour ce jour-là.

Le pis de l’affaire, ce fut qu’au beau milieu des lamentations de la cuisinière, un grand bruit se fit tout à coup entendre dans la rue. C’était la fée Bon-Coeur qui arrivait au triple galop de ses chevaux. Aussitôt tous les gens de la maison se précipitèrent vers la porte, laissant là Ravageot, qui courut se cacher sous les fagots du grenier.

Sa pauvre mère était bien désolée de ne pas l’avoir à côté d’elle, un jour comme celui-là ; mais il ne fallait plus y penser, et, renfonçant ses larmes, elle s’avança de l’air le plus joyeux qu’elle put prendre vers la bonne fée qui descendait de son carrosse. On la conduisit avec toute sorte de révérences à la salle à manger, où toute la société prit place autour d’une grande table magnifiquement servie.

Quand le repas fut terminé, la fée, promenant ses regards dans toute la salle :

— Où est votre petit garçon? dit-elle à la mère qui se mit à trembler.

— Hélas ! madame, répondit celle-ci, nous avons eu tant à faire depuis ce matin que je n’ai pas eu le temps de l’habiller, et je n’ai pas osé vous le présenter dans l’état où il est.

— Vous me déguisez la vérité, dit la fée d’une voix sévère, et vous avez tort. On rend un méchant service aux enfants en cherchant à cacher leurs fautes. Qu’on me l’amène tel qu’il est ! Je veux le voir sur-le-champ.

Les domestiques envoyés à la recherche de Ravageot revinrent bientôt en disant qu’on ne l’avait vu nulle part. Le père haussa les épaules, et la mère commençait à se réjouir dans son coeur, en pensant que son cher enfant allait échapper à la leçon qu’on lui préparait évidemment. Mais la vieille fée n’entendait pas s’être dérangée pour rien. Elle fit un signe à son nain favori, qui se tenait, debout derrière sa chaise, et il s’élança hors de la salle. Ce nain, qu’on appelait Barbichon à cause d’une longue touffe de poils qu’il portait au menton, était d’une force de géant, malgré sa petite taille, plus large que haut, avec de longs bras noueux et tortus comme de vieux sarments de vigne. Mais ce qu’il avait de plus extraordinaire, c’est qu’il flairait les petits garçons méchants, et les retrouvait à la piste, comme un chien de chasse qui poursuit un lièvre.

Barbichon courut à la cuisine, où l’on avait laissé Ravageot. Suivant de là sa trace, sans hésiter, il monta au grenier, et marcha droit aux fagots à travers lesquels on voyait passer le pantalon déchiré du fugitif. Sans dire un mot, il le saisit d’une main par la ceinture, et l’emporta à bras tendu dans la salle, où son entrée fut saluée par un immense éclat de rire. Il n’était pas beau comme cela, le pauvre Ravageot ! Sa blouse bleue, toute fripée, était noircie d’un côté par le charbon de la cuisine, blanchie de l’autre par tous les murs contre lesquels il s’était frotté depuis le matin. À ses cheveux, ébouriffés et emmêlés, pendaient des brindilles de bois et des feuilles sèches, ramassées dans les fagots, sans parler d’une grande toile d’araignée, à travers laquelle Barbichon l’avait fait passer en franchissant la porte du grenier, et dont la moitié s’était accrochée à sa tête. Sa figure, empourprée par la colère, était barbouillée de crème depuis le bout du nez jusqu’au bas du menton. Il se tortillait et gigotait, mais en vain, dans la grosse main de Barbichon. Bref, comme je viens de vous le dire, il n’était pas beau, et les gens qui riaient de lui avaient de quoi rire.

Trois personnes seulement avaient gardé leur sérieux dans l’assemblée : son père, dont la figure exprimait un grand mécontentement ; sa mère, dont les yeux s’étaient remplis de larmes ; et la vieille fée, qui luilançait un regard menaçant.

— D’où venez-vous, monsieur, lui dit-elle, et pourquoi ne vous ai-je pas vu en entrant ici ?

Mais lui, au lieu de répondre, s’échappant des mains de Barbichon, qui venait de le poser à terre, courut à, sa mère, et se cacha la tête, en trépignant, dans son tablier.

— Voilà un enfant, dit la fée, qui aime à faire sa volonté ! Eh bien ! je vais lui laisser en partant un don qui le rendra bien heureux.

JE LE DISPENSE À TOUT JAMAIS DE CE QUI LUI DÉPLAIRA.

Adieu, madame, continua-t-elle, en s’adressant à la mère qui caressait involontairement, de sa blanche main, les cheveux en désordre du petit mauvais sujet ; adieu, madame, je vous plains d’avoir un enfant pareil. Si vous m’en croyez, vous allez commencer par le débarbouiller, car il est vraiment trop vilain.

Et, se levant majestueusement, elle alla retrouver son carrosse, suivie de Barbichon qui portait la queue de sa robe.

Voilà une maison bien affligée ! La fée Bon-Coeur était partie mécontente, après toute la peine qu’on s’était donnée pour la bien recevoir, et les invités disparaissaient un à un, pressés d’aller raconter par toute la ville ce qui venait de se passer. Le père prit son chapeau, et sortit irrité, disant tout haut que ce polisson-là finirait par les déshonorer tous. La mère pleurait sans rien dire, et continuait machinalement de caresser la tête mal peignée de son cher tourment, réfléchissant tout bas au don singulier qu’on venait de lui faire.

A la fin, elle se leva, et prenant Ravageot par la main :

— Viens, cher petit, dit-il : nous allons faire ce que la fée a dit.

Elle le mena donc dans son cabinet de toilette, et, plongeant sa grande éponge dans une belle eau claire, elle s’apprêta à lui laver la figure et les mains. Ravageot, encore tout penaud des reproches qu’il venait de s’attirer, s’était d’abord laissé faire sans résistance ; mais quand il sentit l’eau froide qui lui entrait dans le nez et dans les oreilles, il commença à regimber, et se sauva à l’autre bout de la chambre, en criant :

— Oh ! c’est trop froid! Je ne veux pas qu’on me mouille comme cela.

Sa mère l’eut bientôt rattrapé, et, en dépit de ses trépignements, elle promena de nouveau l’éponge sur sa figure. Mais le fatal don de la fée opérait déjà. L’eau obéissait aux ordres de Ravageot. Pour éviter de le mouiller, elle se jetait à droite et à gauche hors de la cuvette, et se sauvait de l’éponge qui revenait toujours à sec, si bien qu’il fallut y renoncer. La chambre était pleine d’eau, et le visage du petit garçon, à moitié lavé, n’en avait pas reçu une goutte depuis les paroles imprudentes qu’il avait prononcées.

La pauvre mère, bien désolée, se jeta de guerre lasse sur une chaise, en secouant sa robe toute mouillée.

— Allons, se dit-elle, peignons-le, au moins ; il ne sera plus tout à fait si malpropre.

Et disant cela, elle l’attira sur ses genoux, et se mit à passer son beau peigne d’or dans les cheveux du petit garçon. Bientôt le peigne rencontra une des brindilles autour de laquelle cinq ou six cheveux s’étaient entortillés.

— Oh ! cela me fait mal, cria Ravageot. Qu’on me laisse tranquille avec ce peigne !

Aussitôt voilà les dents du peigne qui rebroussent en arrière, et refusent d’entrer dans les cheveux. La bonne dame tout épouvantée courut prendre un autre peigne qui en fit autant. Les gens de la maison étaient accourus à ses cris de désespoir, et chacun apportait tout son attirail de peignage ; mais rien n’y faisait. On alla même à l’écurie chercher l’étrille du cheval ; mais à peine eut-elle touché la chevelure enchantée qu’elle aplatit ses dents de fer, et passa sur la tête de Ravageot sans déranger un seul cheveu.

Mon Ravageot ouvrait de grands yeux, et il commençait à se repentir d’avoir été si prompt à parler. Il avait sa petite coquetterie au fond, et cela ne lui déplaisait pas d’être propre et gentil, pourvu qu’il ne lui en coûtât ni peine ni soins. Se voir condamné à rester ainsi, les cheveux pleins d’ordures et la figure demi-débarbouillée, ce n’était pas une perspective amusante. Pour exprimer son mécontentement, il se mit à pleurer de toutes ses forces, ce qui est la ressource ordinaire des petits garçons méchants, quand ils ne savent plus que dire ni que faire.

— Je veux qu’on me lave et qu’on me peigne ! criait-il en sanglotant; mais il n’était plus temps. La fée l’avait bien dispensé de ce qui pourrait lui déplaire, mais elle n’avait pas dit qu’il aurait ce qui pourrait lui plaire.

Pour le consoler, sa mère voulut lui mettre sa belle blouse neuve et ses jolis souliers à boucles. Il les repoussa loin de lui.

— Je n’en veux pas, s’écria-t-il. Je veux une éponge qui se mouille, et un peigne qui entre dans mes cheveux.

Comme il n’y avait là ni éponge qui voulût se mouiller, ni peigne qui voulût entrer dans ses cheveux, après avoir tempêté longtemps, il se ravisa et demanda sa blouse neuve avec ses jolis souliers. Nouvelle histoire ! La blouse et les souliers avaient entendu sa défense, et, en gens bien appris, ils refusaient à leur tour d’aller où l’on n’avait pas voulu d’eux. La blouse s’envola quand il voulut la prendre, et plus il levait la main, plus elle montait. À la fin, elle s’attacha au plafond d’où elle le regardait avec un air de se moquer de lui. Quant aux souliers, le premier où il essaya de mettre le pied se fit tout à coup si petit qu’un chat n’aurait pu y faire entrer sa patte ; l’autre s’élargit tellement que Ravageot aurait pu se promener dedans des deux pieds à la fois.

La mère, voyant cela, commença par renvoyer les gens qui restaient là, comme en extase, et dont l’ébahissement ajoutait encore à la honte du petit méchant. Puis, prenant des forces dans son coeur maternel contre la terreur qui s’emparait d’elle, elle serra doucement le pauvre garçon sur son sein.

— Qu’allons-nous devenir, mon ami, lui dit-elle, si tu ne veux pas prendre sur toi d’obéir du premier coup et sans résister ? Voici ce que la bonne fée a voulu t’apprendre par le don funeste qu’elle t’a laissé en partant : Quand on commande quelque chose aux enfants, c’est pour leur bien; et rien ne saurait leur arriver de plus malheureux que de pouvoir désobéir. Tu l’as maintenant, ce pouvoir, et tu vois déjà ce qu’il te coûte. Au nom du ciel, veille sur toi désormais si tu ne veux pas me faire mourir, car je sens qu’il me serait impossible de te voir misérable comme tu le deviendras bientôt, si tu continues à ne pas vouloir, quand ton père ou moi nous voulons.

Ravageot n’était pas plus sot qu’un autre, et il comprenait parfaitement la vérité de ce qu’on lui disait là. Il aimait aussi sa mère (quel est l’enfant, si méchant qu’il soit, qui puisse faire autrement?) et la douleur si profonde et si douce de cette tendre mère amollissait malgré lui son petit coeur de pierre. Il lui jeta les bras autour du cou, et, frottant sur ses belles joues son petit museau barbouillé, il essuya deux grosses larmes qui descendaient silencieusement. Elles seules avaient eu la vertu de rompre l’enchantement depuis qu’il avait déclaré qu’il ne voulait plus être mouillé.

La réconciliation ainsi faite, la mère et le fils descendirent ensemble dans la chambre où l’on se tenait d’habitude. Là, sur une jolie table en noyer poli, étaient rangés les livres et les cahiers du petit garçon.

— Travaille bien, cher enfant, lui dit sa mère en l’embrassant sur le front. Apprends comme un gentil petit homme la page que lu dois réciter ce soir à papa. Peut-être que la bonne fée s’adoucira quand on lui dira que tu l’as bien sue, et qu’elle reprendra son vilain cadeau.

Si Ravageot avait eu le choix, il serait allé courir dans le jardin ; mais, après les leçons si humiliantes qu’il venait de recevoir coup sur coup, il n’osa pas résister. Il s’assit donc à sa table, et faisant un grand effort, il se mit à apprendre sa page. Malheureusement, à la quatrième ligne, il y avait un grand mot bien difficile, qu’il prit tout de suite en aversion ; ce grand mot brouillait tout. C’était comme une grosse pierre barrant le chemin au milieu d’un sentier. Après avoir essayé inutilement plusieurs fois d’en venir à bout, de dépit il jeta le livre à terre.

— Les livres m’ennuient ! s’écria-t-il; je n’en veux plus.

— Eh bien ! dit la mère, avec un regard qui lui perça le coeur, est-ce là ce que tu m’as promis ?

— Pardon, maman ! dit-il tout honteux ; et il ramassa le livre pour recommencer à apprendre sa leçon. Mais impossible de rouvrir le livre ! La mère, épouvantée, y mit toute sa force : peine perdue ! Elle appela le cocher et le portier, qui étaient deux hommes très forts, et chacun d’eux tira de son côté, en prenant le livre par un coin de la couverture. Le livre ne bougea pas. On fit venir le serrurier avec son marteau, le menuisier avec sa scie. Ils y cassèrent leurs outils.

— J’en prendrai un autre, dit Ravageot; et il étendit la main vers un livre de contes qui l’amusait beaucoup. Celui-là était si bien collé à la table qu’il ne fallait plus songer à le remuer. Un troisième disparut quand le petit garçon voulut le prendre, et reparut insolemment dès qu’il eut retiré sa main. Bref, Ravageot n’avait plus voulu des livres, les livres ne voulaient plus de Ravageot.

— Ah ! malheureux enfant, qu’as-tu fait là ! s’écria sa mère tout en larmes. Voici maintenant qu’il n’y a plus de livres pour toi ! Comment désormais t’apprendre quelque chose ? Tu es condamné à rester un ignorant toute ta vie.

Et ses larmes coulèrent en si grande abondance sur le livre ennuyeux, l’auteur de tout le mal, qu’il en fût entièrement mouillé; et déjà, sous cette pluie toute-puissante, il commençait à s’entrouvrir. Mais il se rappela à temps sa consigne, secoua les larmes qui volèrent en petites gouttes de tous les côtés, et se referma avec un bruit sec.

Sauf le livre de contes, qu’il regrettait sincèrement, Ravageot aurait pris facilement son parti d’être débarrassé des livres, car il n’était pas encore assez raisonnable pour en comprendre l’utilité ; mais le chagrin de sa mère lui faisait de la peine, et il pleura avec elle toutes ses larmes, lui promettant bien de ne plus jamais désobéir.

Sur ces entrefaites, le père rentra pour souper, harassé de fatigue, et encore tout fâché de la scène du dîner. Il se promenait à grands pas depuis le matin tout autour de la ville, en dehors, évitant toute figure de connaissance, et craignant d’être rencontré, de peur d’avoir à répondre sur la visite de la fée, dont on parlait dans toutes les maisons. En conséquence, il n’était pas dans les dispositions les plus tendres pour le mauvais sujet qui lui valait un pareil affront. Je vous laisse à penser quelle dût être sa colère quand il vit monsieur son fils arriver à table avec ses habits déchirés, ses cheveux malpropres, et la moitié de la crème du matin encore étalée sur sa figure. Il prit sa plus grosse voix, et, regardant sa femme d’un air très fâché :

— Que signifie cela, madame? Vous trouviez sans doute que nous ne sommes pas encore assez la risée de la ville, et vous avez attendu qu’il vînt ici du monde pour nettoyer ce petit drôle! La pauvre femme, voyant son mari si fort en colère, n’osa pas lui raconter ce .qui s’était passé, et, pour épargner à son petit garçon le châtiment que son père aurait bien pu lui infliger, elle se laissait accuser injustement, heureuse que toute cette colère tombât sur elle. Et en cela. elle eut: tort encore une fois, car l’enfant, tout plein de reconnaissance pour elle, s’indigna en lui-même contre l’injustice de son père, sans réfléchir que c’était lui le vrai coupable, et que c’était à lui, s’il avait eu du cœur, à justifier sa mère en disant la vérité. Une fois l’esprit de révolte entré en lui, avec une apparence de raison, l’enfant se roidit de toute sa petite volonté contre ce bon père dont le mécontentement était si naturel, puisqu’on lui laissait ignorer ce qui était arrivé ; et quand celui-ci, se radoucissant un peu, lui tendit une assiette de soupe en disant :

— Tiens, mange, petit ; nous verrons après à te débarbouiller.

Il répondit d’un ton résolu : — Je n’en veux pas.

Il faut vous dire que c’était précisément une soupe qu’il n’aimait pas beaucoup, circonstance qui ajoutait bien aussi quelque chose à sa résolution. Toujours est-il qu’à peine eut-il prononcé ce malheureux : — Je n’en veux pas, — la-soupe s’élança hors de l’assiette, et retomba d’un bond dans la soupière, en éclaboussant tous ceux qui étaient autour de la table.

Le père, qui avait reçu une bonne partie des éclaboussures sur son gilet, crut que Ravageot lui avait envoyé la soupe au nez. D’un aussi méchant garçon on pouvait croire tout ! Il se leva furieux, et il allait lui administrer une correction exemplaire, quand la mère se précipita entre eux.

— Arrête, mon ami, s’écria-t-elle, le pauvre enfant n’y est pour rien. Le voilà bien assez malheureux sans cela! Il ne pourra plus maintenant manger de soupe !

Et là-dessus, bon gré, mal gré, il fallut bien rappeler au père le fatal pouvoir dont la fée avait gratifié son enfant, et lui expliquer les conséquences que ce pouvoir avait eues déjà. Comme on le pense bien, il n’y avait pas là de quoi le calmer. Plus fâché que jamais, il éclata en reproches contre sa pauvre femme.

— C’est un beau cadeau, lui dit-il, que vous m’avez fait là! recevez-en tous mes compliments. Que faire maintenant de ce petit malheureux ? Le dernier charbonnier n’en voudrait pas. Je ne veux plus le voir, et dès demain, je l’envoie comme mousse à bord d’un bâtiment, où on lui fera manger de la vache enragée plus qu’il n’en voudra. En attendant, qu’on l’ôte de devant mes yeux, et qu’on l’emmène se coucher Au moins, en dormant, il ne pourra plus faire de sottises.

La mère voulait emmener son garçon pour le coucher elle-même, de peur d’un nouvel accident ; mais le père n’en voulut point entendre parler.

— Non, non, madame, dit-il, vous trouveriez encore moyen de le cajoler, et de lui faire croire qu’il est une innocente victime. Restez ici ; Marianne saura bien le mettre au lit.

Marianne était une grosse fille de campagne, rouge comme une fraise, et forte comme un homme ; elle avait déjà reçu plus d’un coup de pied du petit bonhomme, et elle n’était pas précisément de ses amies. Elle le prit dans ses bras sans cérémonie, et l’emporta comme une plume.

Restée seule avec son mari, la mère se mit à lui parler de sa voix la plus douce, à lui prendre les mains, à le flatter pour l’attendrir. Elle finit par obtenir qu’il ne serait plus question de mousse, ni de bâtiment ; mais, pour ne pas laisser croire qu’il avait cédé à sa femme, le père jura solennellement qu’il pardonnait pour la dernière fois, et qu’à la première esclandre il serait inexorable.

Cependant le temps passait. Une demi-heure, une heure même s’était écoulée depuis que Marianne avait emporté le petit garçon, et Marianne ne revenait pas. Ne pouvant plus résister à son inquiétude, la mère courut à la chambre de Ravageot, et que vit-elle, grands dieux ! la grosse Marianne accrochée aux rideaux, et tirant de toutes ses forces après le lit, qui exécutait des cabrioles par toute la chambre. Désolé d’aller se coucher sans souper (car il n’avait pas dîné, si l’on veut bien se le rappeler), l’enfant avait refusé d’abord de se mettre au lit, et le lit l’avait pris au mot. Sitôt qu’il voulait en approcher, le bois de lit cabrait comme un cheval fougueux. Les matelas se soulevaient en vagues semblables à celles d’une mer agitée. La couverture elle-même entrait en danse, et fouettait à grands coups le visage du petit désobéissant. Il devenait évident qu’il allait avoir à passer la nuit sur une chaise.

C’était trop de malheurs à la fois ! Exaspéré encore par le souvenir de toutes les infortunes qui avaient plu comme grêle sur lui depuis le matin, il entra dans un terrible accès de rage, et se roula par terre en grinçant des dents.

Sa mère s’approcha de lui. Viens dans mes bras, disait-elle, cher enfant ! Je t’envelopperai dans ma robe et je t’y tiendrai au chaud toute lai nuit.

Dans sa fureur, il n’écoutait rien, et il repoussa plus de vingt fois les bras protecteurs qui s’offraient à lui. Épuisé à la fin de cris et de convulsions, il éprouva le besoin d’un peu de repos, et comme la bonne mère tenait, toujours ses bras ouverts, en lui souriant tristement, il prenait déjà son élan pour s’y réfugier, quand, ô malheur! il sentit une main invisible qui le retenait par derrière, et il lui fut impossible de faire un seul pas en avant. C’était le coup de grâce ! Sa dernière désobéissance le privait pour toujours d’embrasser sa mère.

Ils passèrent la nuit tous les deux à six pieds l’un de l’autre, se regardant, et ne pouvant plus se toucher. Le pauvre enfant était consterné, et se reprochait amèrement d’avoir fait fi de ce cher refuge, qui maintenant lui était à jamais fermé. Mais qui dira le désespoir de sa mère ? Elle ne pleurait pas, ne parlait pas; elle contemplait d’un

œil hagard son enfant exilé de ses bras, et sentait qu’elle allait devenir folle.

œil hagard son enfant exilé de ses bras, et sentait qu’elle allait devenir folle. II

Quand le matin fut venu, elle dit à Ravageot :

— Viens avec moi. Nous irons trouver la fée Bon-Coeur, et je lui parlerai pour toi.

Elle étendit le bras pour le prendre par la main; mais quelque chose la repoussa, et elle sortit de la maison, suivie à distance par le petit garçon, qui n’avait plus le droit de marcher à côté de sa maman.

La fée Bon-Coeur demeurait, à une lieue de la ville, dans un grand château, entouré de superbes jardins dont l’entrée était permise à tous ceux qui se présentaient. Une simple haie, à hauteur d’homme, séparait les jardins de la route, et la porte ne fermait qu’au loquet. Nos gens n’eurent donc aucune peine â pénétrer chez la fée, et, arrivés au pied du perron, ils y trouvèrent Barbichon qui prenait le frais en attendant que sa maîtresse se levât. La bonne dame n’était pas très matinale. C’était un petit défaut qu’elle se permettait parce qu’il ne faisait de mal à personne. Mais dès qu’elle apprit qu’on demandait à lui parler, elle sauta à bas du lit, et en un clin d’oeil elle fut prête à recevoir cette mère affligée qui venait l’implorer.

— Ah ! madame, dit celle-ci dès qu’elle l’aperçut, ah! madame, sauvez-nous! Par pitié, reprenez le don terrible que vous avez fait hier à mon enfant.

— Je vois ce que c’est, dit la fée en jetant un coup d’œil de côté sur la toilette de Ravageot. Voici un petit garçon qui n’a pas voulu se laisser faire ! Il en a été puni : tant pis pour lui! Ce que j’ai dit est dit.

— Eh quoi ! reprit la mère, n’y a-t-il donc aucun moyen de lui éparg.ner une aussi affreuse punition?

— Il y en aurait un; mais il est bien dur. Il faudrait que quelqu’un se dévouât pour lui, et consentît à être puni à sa place par où il a péché.

— Ah ! s’il ne s’agit que de cela, c’est bien facile. Je suis toute prête. Que me demanderez-vous pour qu’on puisse le laver, et lui faire une jolie petite figure bien propre?

— Pour qu’on puisse lui faire une jolie petite figure, il me faut votre beau teint.

— Prenez mon teint, madame. Qu’ai-je besoin d’être belle, si mon cher enfant doit toujours rester malpropre?

Aussitôt Barbichon s’avança, tenant d’une main une cuvette en cristal de roche, et de l’autre une éponge du Levant; aussi douce que la plus fine batiste. En un tour de main, la fée eut débarbouillé Ravageot, qui se sourit dans la glace, en se voyant frais et rose. Mais toute sa joie tomba quand il regarda du côté de sa mère pour lui sourire à son tour. Ses belles joues s’étaient tout à coup flétries, et sa peau blanche et satinée était devenue ridée et tannée comme celle d’une vieille femme. Elle n’avait pas l’air de s’en apercevoir, et ses yeux rayonnaient de plaisir en contemplant la figure de son garçon.

— Que me demanderez-vous, continua-t-elle, pour qu’on puisse le peigner, et refaire ses jolies boucles?

— Pour qu’on puisse refaire ses jolies boucles, il me faut vos cheveux.

— Prenez mes cheveux, madame. Qu’ai-je besoin d’être belle, si mon cher enfant doit toujours rester mal peigné?

Et Barbichon d’avancer un peigne de diamant, avec lequel la fée eut nettoyé et lissé en trois coups la chevelure de Ravageot, qui se laissait faire sans oser regarder sa mère. Quand il se hasarda à lever les yeux sur elle, son coeur se serra. Ses belles nattes, noires comme le jais, avaient disparu, et, à leur place, quelques mèches de cheveux gris s’échappaient en désordre de dessous sa coiffure. Mais elle n’y prenait pas garde.

Que me demanderez-vous pour qu’on puisse lui mettre ses beaux habits ?

— Pour qu’on puisse lui mettre ses beaux habits, il me faut les vôtres.

Prenez mes habits, madame. Qu’ai-je besoin d’être belle, si mon cher enfant doit rester toujours déguenillé?

A l’instant, Barbichon présenta à la fée un petit justaucorps de drap fin brodé en or, un pantalon de soie blanche, un toquet de velours bleu garni d’argent, et des souliers ornés de pierreries, qui remplacèrent en deux secondes les vieilles hardes de Ravageot. Il ne s’était jamais vu si beau. Aussi ne put-il retenir un cri de joie, qui se changea bien vite en un cri de douleur. Il venait d’apercevoir sa pauvre mère couverte de haillons, comme une mendiante.

Mais elle, elle ne voyait que le magnifique costume de son enfant, et riait de plaisir, en laissant voir les perles de sa bouche, dernier débris de sa splendeur passée.

— Que me demanderez-vous, fit-elle, pour qu’il puisse manger de la soupe ? Le médecin a déclaré que sa santé en dépendait.

— Pour qu’il puisse manger de la soupe, il me faut vos dents.

— Prenez mes dents, madame. Qu’ai-je besoin de mes dents, si mon cher enfant ne peut avoir la nourriture qui lui convient ?

Elle n’avait pas achevé que Barbichon tenait déjà sur un plateau de vermeil une charmante tasse en porcelaine du Japon, où fumait la soupe la plus appétissante qui ait jamais fumé sous le nez d’un petit garçon. Ravageot, qui était à jeun depuis vingt-quatre heures, ne se fit pas présenter deux fois la cuillère; mais son plaisir fut de courte durée. A chaque cuillerée qu’il avalait, on entendait une dent tomber par terre. Malgré toute sa faim, il aurait bien voulu s’arrêter ; mais sa mère, ravie de le voir manger de si bon appétit, ne le souffrit pas, et tint bon jusqu’à sa dernière dent.

— A présent, dit la fée, c’est tout, j’espère?

— Tout! oh non, madame ! J’ai encore bien des choses à vous demander.

— Mais, malheureuse femme, que voulez-vous donc sacrifier encore pour ce vilain enfant?

— Ce ne sont pas des sacrifices. Je suis trop heureuse de l’arracher au triste sort qu’il s’était préparé! Voyons, que me demanderez-vous pour qu’il puisse coucher dans un lit?

— Pour qu’il puisse coucher dans un lit, il faut que vous renonciez vous-même au vôtre.

— Prenez mon lit, madame. Qu’ai-je besoin d’un lit si mon cher enfant doit passer ses nuits sur la dure?

— N’avez-vous rien encore ?

— Si fait. Que me demanderez-vous pour qu’il puisse apprendre dans les livres?

— Pour qu’il puisse apprendre dans les livres, il vous faudra oublier vous-même tout ce que vous savez.

— Prenez ce que je sais, madame. Qu’ai-je besoin de savoir, si mon cher enfant doit croupir dans l’ignorance?

— Que ce soit au moins votre dernière demande !

— Au nom du ciel, encore une ! Cette fois, c’est pour moi-même. Que me demanderez-vous pour que j’aie le bonheur de le serrer dans mes bras ?

— Pour que vous ayez le bonheur de le serrer dans vos bras, il me faut tous vos autres bonheurs.