-

Auteur : Jean Macé

Recueil : Contes du petit château (1862).

Niveau : 4.

Genre : Conte.

Document proposé par Littérature au primaire.

Téléchargement (.doc) : Télécharger « 11 pauvrette.doc »

Téléchargement (.pdf) : Télécharger « 11 pauvrette.pdf »

PAUVRETTE

(Jean Macé, Contes du Petit-Château)

I

Il était une fois un riche seigneur qui mourut en laissant deux filles, et, selon la coutume des anciens temps, il légua tout son bien à l’aînée pour qu’elle pût mieux soutenir l’honneur de la maison, c’est-à-dire avoir de belles voitures et beaucoup de domestiques, porter des robes très chères, faire un beau mariage, et le reste. La mère était morte depuis longtemps, et le bon seigneur, tant qu’il pût parler, ne cessa de recommander sur toutes choses à l’héritière de prendre bien soin de sa sœur, qui n’allait plus avoir d’autre soutien qu’elle.

L’aînée des deux sœurs s’appelait Barbara. C’était une grande et belle fille, au teint éblouissant, avec une abondante chevelure noire et des dents magnifiques, mais fière, égoïste, ne pensant qu’à briller et à se donner des plaisirs.

La cadette, au contraire de son aînée, était une toute petite et mignonne personne, pâle et maigrelette, presque laide, sauf les yeux qu’elle avait fort beaux, si faible et si chétive de tout son corps qu’on l’avait appelée Pauvrette, un nom peu glorieux, dont elle se contentait tout tranquillement. En effet, c’était bien la plus douce et la meilleure enfant qu’on pût voir, ne jalousant personne, se trouvant heureuse du bonheur d’autrui, et s’oubliant elle-même quand les autres ne pensaient pas à elle.

Dès le commencement Barbara, comme on pouvait s’y attendre, oublia tout à fait la recommandation de son père. Tout entière à sa nouvelle fortune, elle ne regarda plus Pauvrette que comme la première de ses servantes, la logea dans une petite chambre nue sous les toits, et ne voulut même pas l’admettre à sa table, où elle se faisait servir les mets les plus recherchés, tandis que sa sœur vivait maigrement de ce qu’il plaisait aux domestiques de lui apporter.

Pauvrette ne se plaignait de rien, et n’en aimait pas moins sa sœur dont elle faisait toutes les volontés, non pas avec soumission, mais avec un plaisir véritable, car l’idée de lui être agréable suffisait à la mettre en joie. On la voyait du matin au soir courir dans toute la maison, tantôt pour exécuter les ordres de Barbara, tantôt pour les prévenir ; et malgré ses méchants habits tout usés, nul ne pouvait s’y tromper et la prendre pour une autre que la fille de la maison, tant sa figure radieuse et l’assurance paisible de ses manières, annonçaient qu’elle se sentait chez elle sous le toit si peu hospitalier de son orgueilleuse sœur.

Les choses allaient ainsi depuis longtemps, quand un jour Barbara fut invitée avec sa sœur à un bal qui se donnait chez le roi. C’était le premier bal auquel elle devait assister depuis la mort de son père, et vous pouvez juger quel événement ce fut pour elle. A partir du moment où arriva la précieuse lettre, on ne parla plus d’autre chose dans la maison. Les valets de pied couraient par la ville, plus effarés que des aides de camp sur un champ de bataille. Les coiffeuses, les couturières, les faiseuses de modes les plus habiles avaient été mises en réquisition, et un véritable atelier fonctionnait dans la grande salle du rez-de-chaussée sous l’œil inquisiteur de la belle Barbara, qui allait de l’une à l’autre, essayait, défaisait, étudiait dans toutes les glaces l’effet probable des merveilles commencées, et jouissait par avance de toute son âme des triomphes qu’on lui préparait. Il va sans dire qu’il n’était nullement question de Pauvrette en tout cela. Barbara ne se souvenait plus qu’on eût invité sa sœur, et Pauvrette l’avait oublié. Comme il n’était pas d’ouvrière qui pût rivaliser d’adresse et de goût avec elle, tout naturellement on l’avait mise à la tête de l’atelier, et elle battait des mains comme un enfant quand elle avait bien réussi, et que sa sœur était contente.

On était à la veille du bal quand la marraine de Pauvrette arriva d’un long voyage qu’elle avait fait dans le pays des fées, où elle avait eu beaucoup de choses à régler, car elle était fée elle-même, et des plus considérées. Comme elle aimait extrêmement sa filleule, qui lui devait en partie ce caractère adorable dont nous avons parlé, son premier soin fut d’aller la voir dès qu’elle apprit la mort de son père. Elle monta dans son équipage, qui était attelé de quatre biches blanches, plus rapides que le vent, et entra comme la foudre dans la cour d’honneur, dont les portes étaient toutes grandes ouvertes pour livrer passage à un beau carrosse neuf, commandé pour la circonstance, et que le carrossier amenait lui-même en grande cérémonie. Sans rien demander aux gens, car elle connaissait bien la maison, elle monta droit aux appartements, et y trouva mademoiselle Barbara étendue sur un sofa, où elle se reposait de ses fatigues, venant d’essayer coup sur coup six robes magnifiques, toutes plus belles les unes que les autres, sans avoir pu se décider à fixer son choix.

Quand la fée demanda à voir Pauvrette, la sœur aînée, qui ne se sentait pas très à l’aise devant elle, et qui redoutait un peu l’entrevue, voulut balbutier quelques excuses.

— Elle est très occupée en ce moment, dit-elle, et si vous pouviez revenir...

— Envoyez-la chercher ; je veux la voir.

La fée était une dame d’un très grand air, à qui l’on ne résistait pas facilement. Barbara obéit, bien à contrecœur.

Pauvrette, en apprenantque sa marraine était là, s’élança hors de la salle, sans prendre le temps de secouer les bouts de fil qui s’étaient accrochés à sa robe, et courut d’un trait jusqu’à la chambre de sa sœur, où elle se jeta en pleurant dans les bras de la bonne fée.

— Quel singulier costume as-tu là, mon enfant, dit la fée en promenant son regard d’une sœur à l’autre, et où as-tu ramassé tous ces bouts de fil ?

— Ce sont mes habits de tous les jours, répondit naïvement Pauvrette, et je suis occupée à coudre en ce moment, Nous préparons une toilette pour ma sœur, qui va demain au bal du roi. Vous verrez, marraine, comme elle sera belle.

— Est-ce que par hasard, reprit la fée en s’adressant à Barbara, on ne l’aurait pas invitée ?

— Mon Dieu si ! mais que voulez-vous qu’elle aille faire là ?

— J’entends qu’elle y aille, et comme il n’est pas convenable que vous paraissiez seules dans une si grande assemblée, je viendrai demain vous chercher toutes les deux.

Pauvrette se mit à rire.

— Mais, marraine, je n’ai rien qui ressemble à une toilette de bal. Comment voulez-vous que je paraisse chez le roi à côté de ma sœur, qui brillera comme un astre ?

— Qu’à cela ne tienne, dit Barbara, en dissimulant son dépit, je puis bien te prêter une de mes vieilles robes. Tu la raccourciras à ta taille, quand on aura fini en bas.

— Oh ! que tu es bonne ! Cela me fera bien plaisir de voir comme on t’admirera.

La fée gardait le silence. Après un moment de réflexion, elle se tourna vers sa filleule :

— Conduis-moi à ta chambre, chère enfant, lui dit-elle d’une voix attendrie. Je voudrais être seule avec toi.

— Mais qu’est-il besoin ? s’empressa de dire Barbara, qui rougissait malgré elle. Je vais vous céder la place.

— Merci, mademoiselle. Seulement, comme je compte rester ici quelques heures, vous m’obligerez en m’invitant à partager votre dîner.

Et elle sortit emmenant Pauvrette, qui se pendait à son bras et lui baisait les mains, tant elle était heureuse de la revoir.

On trouvera peut-être que cette marraine-là le prenait de bien haut ; mais il faut que vous sachiez que, du vivant du père, elle avait toujours eu une grande autorité dans la maison, et que la fière Barbara avait été habituée dès l’enfance à lui obéir.

— Quel ennui ! s’écria-t-elle quand elle fut seule. Je ne puis me dispenser d’avoir cette petite. Il va falloir tout bouleverser dans la salle à manger.

Et sans autre idée de résistance elle alla donner les ordres nécessaires.

Cependant Pauvrette faisait monter à sa marraine tous les étages les uns après les autres. Arrivée enfin devant sa porte, elle l’ouvrit joyeusement, et se rangea de côté pour laisser passer la fée qui s’arrêta, saisie d’indignation, sur le seuil.

Une petite couchette en bois blanc, misérablement garnie, était le seul meuble sérieux de cette chambre, qui était abandonnée quand on y avait relégué Pauvrette.

Barbara, il faut le dire, ne l’avait jamais vue : c’était un détail de trop peu d’importance. Un reste de tapis, troué partout et s’effilant sur les bords, était étendu au pied du lit. Une petite table boiteuse servait à la fois de table de toilette, de table à manger et de bureau, et l’unique chaise de la chambre commençait à perdre de sa paille. Pas de rideaux aux fenêtres, et rien aux murs ; et pourtant il y avait dans tout cela comme un air de propreté virginale qui donnait quelque chose de respectable à ce pauvre réduit.

La fée essuya une larme qui coulait sur sa joue, mauvais signe pour Barbara: si les larmes de fée sont rares, comme on le sait, en revanche elles sont terribles pour qui les fait couler.

— Comment te trouves-tu ici, ma chère petite ? dit-elle enfin en faisant un effort, pour entrer.

— Oh ! très-bien, marraine, l’on a une si belle vue Venez voir à la fenêtre.

En effet, de ces hauteurs le regard planait sur toute la ville, et découvrait au loin la campagne avec ses moulins à vent, ses touffes d’arbres, et les toits de chaume de ses maisons éparses. Ceux qui ont toujours vécu aux champs ne savent pas quel bonheur c’est pour l’habitant des villes d’en apercevoir de sa fenêtre un petit, morceau, par-dessus les tuyaux de cheminée.

La fée, qui avait trop voyagé pour avoir l’admiration si facile, se retira bientôt de la fenêtre. Elle s’assit sur la chaise, et, comme il n’y en avait pas d’autre, avant pris sa chère filleule sur ses genoux, elle commença avec elle une longue conversation qu’elles interrompaient de temps en temps par leurs mutuelles caresses.

L’heure du dîner étant venue, la fée fut bien étonnée de voir dressée pour elles trois une très grande table, au bout de laquelle leurs couverts avaient l’air d’être en pénitence. C’était la table des dîners de cérémonie, en dehors desquels Barbara ne recevait jamais personne, car, en véritable égoïste, elle aimait à dîner seule pour n’avoir pas à céder les meilleurs morceaux. En conséquence, afin d’avoir toutes ses aises, elle avait fait fabriquer à son usage une charmante petite table, tournée en demi-cercle au milieu de laquelle entrait sa chaise, de façon qu’à droite et à gauche elle avait tout sous la main.

— Est-ce que dînez d’habitude à cette grande table ? demanda la fée à Barbara.

— Non, madame ; c’est pour vous qu’on l’a dressée. Voici ma table habituelle.

Elle montra la petite table en demi-cercle, que la fée examina d’un œil sévère.

— Mais où donc y placez-vous Pauvrette ?

— Oh ! marraine, je dîne chez moi. C’est plus commode pour nous deux.

La bonne fille disait cela pour excuser sa sœur, car elle soupirait bien souvent après ces douces heures d’intimité que l’on passe à la table commune, et, si indulgente qu’elle fût, elle sentait bien au fond de son coeur que c’était mal à Barbara de les lui avoir refusées.

La fée ne dit plus rien, et le dîner s’acheva assez tristement. Quand il fut terminé, la marraine de Pauvrette prit la main de sa filleule, et, s’emparant de celle de Barbara, elle les joignit toutes les cieux avec un air d’autorité.

— Deux sœurs doivent jouir et souffrir chacune du bien et du mal de l’autre, dit-elle. Qu’on ne l’oublie plus dans cette maison !

Et elle sortit majestueusement sans jeter un regard derrière elle.

II

Les deux sœurs se regardaient, leurs mains encore jointes. Il y avait si longtemps que Pauvrette n’avait touché la main de sa sœur ! Son bon petit coeur se fondait de joie. La regardant avec des yeux où brillait l’admiration, elle se jeta à son cou.

— Que tu es belle aujourd’hui ! s’écria-t-elle avec tendresse.

Sa marraine n’avait rien eu à changer chez elle; mais elle avait doublé par une vertu magique le bonheur que lui donnait déjà son amour pour sa sœur.

Un charme tout différent opérait sur Barbara. La fée était trop irritée contre elle pour lui avoir fait un don d’amour. Elle l’avait seulement condamnée à souffrir par sa sœur, sans rien changer à ses mauvais sentiments.

— Que tu es pâle et chétive ! lui dit-elle durement en la repoussant loin d’elle.

Et elle se sentit prise d’une grande angoisse, comme si sa propre beauté lui eût été ravie à l’improviste. Uniquement occupée jusque là à s’admirer elle-même, elle ne s’était jamais demandé si sa sœur était belle ou laide ; et maintenant son aspect chétif lui faisait mal à voir, mal au point qu’elle en oubliait ses propres avantages. Troublée plus qu’on ne saurait dire d’un sentiment si nouveau pour elle, elle répondit au tendre regard de la chère enfant par un regard à la fois haineux et effrayé. Pauvrette, qui lui avait toujours été parfaitement indifférente, lui devint sur-le-champ odieuse. Son coeur endormi se réveilla pour haïr, et haïr, on le sait, c’est souffrir.

Elles descendirent ensemble dans la salle des préparatifs mais Barbara n’y trouvait plus de plaisir. Qu’elle examinât une garniture, ou qu’elle se fît étaler une jupe, ses yeux se portaient invinciblement sur cette frêle créature qui, penchée sur son ouvrage, semblait prendre à cœur de réparer le temps perdu par un surcroît d’activité, sans s’inquiéter de la tâche effrayante qui l’attendait. Cette vue était un supplice intolérable pour l’égoïste, dépouillée tout à coup de sa cuirasse d’insensibilité. A la fin, n’y pouvant plus tenir, elle sortit brusquement et revint avec une vieillerie de l’an passé qu’elle jeta presque à sa sœur en lui disant :

— Tiens, voilà pour demain ! Va l’arranger dans ta chambre : je ferai faire cet ouvrage-là par une autre.

Dès lors elle put contempler à l’aise les toilettes qui se disputaient son choix.

L’amour est aveugle, et celui de Pauvrette avait été trop grandi par la fée pour qu’il lui fût possible de s’apercevoir du ton méprisant de sa sœur. Elle prit la robe avec reconnaissance, ramassa quelques bouts de rubans, quelques découpures de dentelles, quelques fleurs artificielles mises au rebut, et, légère comme un oiseau, elle monta dans sa chambre où elle se mit avec ardeur à l’ouvrage. Sous ses doigts habiles toutes ces friperies se transformèrent comme par enchantement. La robe retournée, rajustée aux mauvais endroits avec les morceaux qu’il fallut abattre, et relevée d’un petit filet de dentelle, pouvait passer pour neuve quand elle lui sortit des mains. Il était déjà bien tard; mais l’infatigable ouvrière trouva encore le temps de s’improviser une coiffure ravissante d’élégance et de légèreté, une de ces choses faites, comme on dit, avec rien, et qui l’emportent sur toutes les inventions de la richesse quand elles sont portées d’une certaine façon. Sa toilette achevée, elle ne pensa pas même à l’essayer, peut-être aussi parce qu’elle était trop fatiguée, et elle s’endormit toute joyeuse, en pensant que sa sœur serait indubitablement la reine du bal.

Le lendemain soir, quand la marraine vint chercher les deux sœurs, Pauvrette descendit de sa chambre semblable à une petite fée. Il y avait dans son costume et dans toute sa personne, quelque chose d’exquis et d’aérien qui enchantait, et franchement l’imposante Barbara avait l’air d’une châsse habillée à côté d’elle. A force d’essayer et de comparer les ornements et les enjolivements, faute de savoir se résigner à des sacrifices, elle en avait tant pris que tout cela miroitait désagréablement, et qu’on aurait dit une devanture de boutique. Pauvrette, qui avait si bon goût, aurait certainement trouvé tout cet attirail ridicule sur une autre : sur sa sœur il l’extasia, et elle faillit en pleurer d’enthousiasme et de joie.

— Ô marraine ! que je suis donc heureuse de la voir si belle !

Et sa figure rayonnante s’illumina d’un tel éclat que toute la beauté de Barbara pâlissait à côté d’elle.

Celle-ci, tout au contraire, ne vit rien de la grâce et du charme qui faisaient valoir le costume de sa cadette. Son imagination lui représenta aussitôt les balayures ramassées la veille pour le composer, et, quoi qu’elle fît, elle avait toujours sous les yeux la vieille robe, les bouts de ruban, les découpures de dentelles et les fleurs de rebut. Ses propres magnificences avaient disparu pour elle, et elle fit son entrée dans le bal avec une figure contractée et des yeux sombres qui ôtaient toute envie de la regarder.

Il en résulta que tous les hommages et tous les empressements furent pour Pauvrette, et que personne ne fit attention à Barbara, juste punition de son orgueil et de sa dureté.

Il y avait à la cour du roi un jeune prince aussi spirituel et bon que brave et bien fait, déjà célèbre par maint exploit à la guerre, malgré sa jeunesse, et dont toutes les mamans qui avaient des filles à marier raffolaient. C’était un ami d’enfance des deux sœurs, sa famille habitant un domaine voisin de leur château en province, et bien des fois, du temps qu’il était petit, ils avaient joué ensemble à cache-cache et à Colin-maillard. Il avait même été vaguement question, quand leur père vivait encore, d’un mariage possible entre lui et Barbara, et celle-ci, sans trop savoir pourquoi, s’était presque habituée à le considérer comme le mari qu’elle aurait.

Dès qu’il aperçut Pauvrette, vers laquelle tous les regards s’étaient tournés, il eut un mouvement d’admiration si vif qu’il demeura cloué à sa place, osant à peine respirer. Il ne la reconnaissait pas d’abord, car il ne l’avait pas revue depuis la mort de son père, et elle n’était alors pour lui qu’une petite fille sans conséquence. Mais ayant vu près d’elle Barbara et la fée, qui était bien connue à la cour, il se la remit aussitôt en mémoire, et s’approcha des trois dames avec une grâce courtoise et empressée qui flatta infiniment Barbara. Grand fut pourtant l’étonnement de la demoiselle, quand le prince, s’inclinant respectueusement devant sa sœur, lui demanda la permission de danser avec elle.

— Il croit peut-être me faire la cour, pensa l’orgueilleuse fille, en invitant cette petite dont personne ne voudra.

Absorbée dans sa pénible préoccupation, elle n’avait rien vu de ce qui se passait autour d’elle.

Cependant le jeune prince avait emmené Pauvrette, et, dans les intervalles de la danse, il lui rappelait d’une voix émue leurs jeux d’autrefois, en la regardant avec des yeux si pleins de douceur que la chère petite en était toute troublée.

— Quel joli petit mari ce sera pour ma sœur se disait-elle afin de se raffermir. Et comme son danseur, au moment de la reconduire, lui exprimait timidement le désir de danser encore une fois avec elle :

— Quand vous aurez fait danser ma sœur, lui dit-elle en riant, pas avant.

Tenez, regardez-la, ajouta-t-elle avec l’étourderie de l’innocence ; voyez s’il y en a une ici qui la vaille.

Le prince allait lui répondre par un de ces compliments si faciles à trouver, même quand on n’en pense pas un mot, à plus forte raison quand on les pense ; mais il se retint par respect pour l’innocente enfant qu’il avait au bras. Il leva les yeux sur Barbara, et bien que la combinaison fût tout à l’avantage de la cadette, il ne put se dissimuler que l’aînée était réellement belle. Sa figure en effet avait tout à fait changé, et elle était redevenue elle-même.

Barbara voyant Pauvrette s’éloigner avec son prince, à elle, avait été saisie tout â coup d’une folle terreur. Il lui semblait qu’un malheur allait arriver, qu’il faudrait dégrafer la petite danseuse, et qu’on découvrirait les misères cachées de sa toilette.

— Ils sont capables de s’en prendre à moi, se disait-elle, et s’il allait me mépriser à cause de cela !

Cette pensée venant s’ajouter à toutes les sensations désagréables qui l’agitaient, elle finit par prendre un parti.

— Allons, se dit-elle, je suis bien bonne de lui laisser ces guenilles sur le dos, pour en être ainsi tourmentée, moi qui ai tant de robes neuves dont je ne sais que faire. Dorénavant je l’habillerai comme moi.

La fée, qui l’observait du coin de l’œil, sourit en ce moment, car elle lisait, comme bien vous pensez, dans son âme ; et au même instant Barbara se sentit soulagée du poids qui l’oppressait. Elle rentra en possession de sa splendide toilette, et put se livrer à la joie du bal.

Le prince, qui savait vivre, dansa alternativement avec les deux sœurs, et s’occupa surtout de la fée, qui était aussi une de ses vieilles connaissances, et qui lui avait donné plus d’un joujou, avant qu’il portât des culottes. Il rit de bon cœur avec Barbara, en lui racontant d’anciennes histoires où ils avaient joué tous deux leur rôle ; mais s’il parlait davantage à l’aînée, il regardait de préférence la cadette, qui se laissait aller naïvement au plaisir de l’entendre. Ce bal, dont elle avait fait si bon marché, il lui semblait maintenant que c’eût été bien dommage de l’avoir manqué : de sa vie elle n’avait été aussi heureuse.

On quitta le bal le plus tard qu’on pût, car Barbara n’y prenait pas moins de plaisir que Pauvrette, et la bonne fée, qui était ravie du succès de sa filleule, ne demandait pas mieux que de le faire durer. Pourtant il fallut partir enfin. Déjà le ciel blanchissait au levant, et les bougies fatiguées refusaient de brûler dans l’air épaissi des salons. On était à la fin de l’hiver; une froide bise courait dans les rues, et le givre argentait les toits des maisons. Barbara s’enveloppa soigneusement dans un large manteau doublé des plus fines fourrures. Pauvrette, qui n’avait rien de semblable, commença à, frissonner sous son léger costume, dès qu’elle sentit l’air du dehors; mais sa marraine la prit dans sa pelisse, et la tint au chaud pendant le trajet, qui du reste ne fut pas long, grâce à son attelage de biches.

En montant dans sa chambre, la maîtresse de la maison trouva un grand feu qui avait été entretenu toute la nuit, et se hâta d’en approcher ses pieds qui s’étaient refroidis en route. Mais, chose étrange ! bien loin de reculer devant la flamme, le froid de ses pieds semblait vouloir s’étendre au contraire. Bientôt il gagna tout son corps, et elle s’aperçut avec effroi que ses dents claquaient. Elle eut beau sonner, et faire remettre à plusieurs reprises de nouvelles bûches dans la cheminée, rien n’y faisait, et ses mains glacées lui refusaient tout service. En même temps je ne sais quelle voix intérieure qu’elle essaya en vain d’étouffer lui criait sans relâche Ta sœur a froid ! Epouvantée à la fin, et lasse de cette persécution, elle se fit indiquer la chambre de sa sœur, où elle monta pour la première fois.

Les domestiques, habitués à ne tenir aucun compte de Pauvrette, s’étaient donné bien de garde de chauffer sa chambre, et la délicate petite créature avait été saisie par le froid en commençant à défaire sa toilette. Barbara, en entrant, aperçut sa sœur qui, les lèvres et les mains violettes, achevait de se déshabiller en grelottant.

Elle appela d’une voix terrible les valets de chambre, qui accoururent tout tremblants.

— Comment se fait-il, s’écria-t-elle, qu’il n’y ait pas de feu dans cette chambre ? Vouiez-vous donc me faire périr de froid ?

Les valets ne comprirent pas bien ce qu’elle voulait dire ; mais il était facile de comprendre qu’elle voulait qu’on fît du feu. Ils se précipitèrent avec l’empressement grotesque des valets en faute, et, en moins de deux minutes, un feu clair et pétillant illuminait la chambre désolée de Pauvrette, qui ne savait comment remercier sa sœur. Mais celle-ci ne l’écoutait pas. Elle n’avait plus froid : cela lui suffisait.

— Voilà qui devient insupportable ! murmura-t-elle en rentrant dans ses appartements. Faudra-t-il donc toujours que cette sotte petite vienne ainsi me gâter ma vie ? Oh! je la déteste.

Et elle se coucha, l’âme bourrelée des plus amers ressentiments.

Pauvrette venait de s’endormir, le sourire sur les lèvres, en se répétant combien sa sœur était bonne avec elle.

Sur les trois heures de l’après-midi, Barbara sortit de son lit, où elle avait eu bien de la peine à trouver le sommeil, et passa avec un sensible plaisir dans la salle à manger, car elle n’avait rien pris de nourrissant depuis la veille, et l’appétit lui était venu en dormant.

Pauvrette était levée depuis longtemps. Son premier regard, à son réveil, était tombé sur les riches habits que sa sœur avait ordonné, en rentrant, qu’on portât dans, sa chambre. Elle avait jeté un cri de surprise, et, s’il faut le dire, elle s’était sentie tout heureuse en s’habillant de se voir si bien mise. Était-ce le souvenir du bal de la veille qui la rendait plus attentive à sa toilette ? Je ne sais trop. Toujours est-il qu’elle était rêveuse, et qu’elle poussa un petit soupir à l’idée qu’elle n’avait rien, et qu’elle ne pouvait guère songer à se marier. A la fin pourtant les tiraillements de son estomac la rappelèrent à d’autres pensées, et elle fut obligée de s’avouer qu’elle mangerait volontiers. Mais les domestiques, furieux contre elle de la scène du matin, l’avaient oubliée de propos délibéré, et comme elle avait perdu l’habitude de leur rien commander, elle dut prendre son mal en patience, se disant pour se consoler :

— J’aurais bientôt mon dîner, si ma sœur le savait.

Pendant ce temps, Barbara avait pris place à sa petite table, où l’attendait le plus charmant petit dîner du monde. Un potage à la bisque d’écrevisses fumait dans une soupière d’argent, flanqué à droite d’un filet d’agneau à la Béchamel, à gauche d’une brochette d’ortolans. Une belle traite saumonée, venue du lac de Constance, s’étalait derrière dans son court-bouillon, laissant juste assez de place sur la table pour une crème à la duchesse dont l’aspect était des plus engageants. On ne devrait guère parler de vins, à propos d’un dîner de demoiselle; il y en avait pourtant de plusieurs sortes, entre autres un flacon de Tokay, au goulot effilé, qui aurait fait envie aux plus fins gourmets. Barbara se nourrissait à l’anglaise, et ne se laissait manquer de rien. Il est vrai de dire que les verres étaient tout petits.

Notre gourmande se mit sans plus tarder en devoir de faire honneur au festin ; mais dès la première cuillerée de potage, elle y trouva une amertume affreuse qui lui fit tomber la cuiller des mains, et la même voix qu’elle avait déjà entendue lui murmura tout bas : Ta sœur a faim !

— Bon ! s’écria-t-elle avec dépit, je parierais que cette pécore n’a pas eu son dîner. Je la voudrais à cent pieds sous terre !

Mais comme l’expérience l’avait déjà instruite, elle n’essaya pas de résister plus longtemps. Elle monta encore une fois à la chambre de sa sœur, la prit par la main, et l’emmena dîner avec elle, après avoir fait débarrasser tant bien que mal un coin de la table. Moyennant quoi elle trouva la bisque excellente, et se régala tant qu’elle voulut.

Ce ne fut pas tout. Ces deux visites forcées à. la pauvre chambrette avaient empoisonné tout le plaisir qu’elle trouvait à ses glaces, à ses tapis, à ses fauteuils, et poursuivie partout par l’image de la table boiteuse et de la chaise à demi dépaillée, elle ne put trouver de repos qu’en donnant, d’une voix altérée par la colère, l’ordre d’installer sa sœur dans une chambre voisine de la sienne, qui ne devait plus faire honte à son luxe.

Voilà donc Pauvrette rentrée en possession, pour ainsi dire par la force, de tout ce que sa sœur aurait dû lui donner dès le commencement par bon cœur. Mais qu’elle était loin encore du bien qu’elle ambitionnait par-dessus tout, l’amour de Barbara ! À chaque concession nouvelle faite par celle-ci au tyran impitoyable que la fée lui avait imposé, elle sentait la haine croître dans son coeur, et avec la haine ses souffrances allaient toujours en augmentant. La bonne petite Pauvrette ne remarquait pas son air dur et son regard mauvais, et s’abandonnait sans réserve à sa joie. Elle se voyait enfin rapprochée de sa sœur qu’elle aimait tant; mais tandis que l’idée de vivre côte à côte avec elle la comblait de bonheur, cette même idée était un supplice intolérable pour la méchante Barbara qui, prétextant des fatigues de la nuit passée, l’envoya impérieusement se coucher dés que le soir fut venu.

Délivrée enfin de sa vue, Barbara s’étendit dans sa chaise longue, les pieds au feu, et insensiblement ses pensées prirent un autre cours. Elle s’en retourna au bal, et elle refaisait dans sa tète une de ces gaies conversations qu’elle avait eues avec l’ami d’enfance qui ne lui avait jamais paru aussi aimable, quand on vint lui annoncer la mère de celui qui l’occupait si fort. Elle rougit involontairement, agitée d’un trouble joyeux, et courut à sa rencontre.

C’était une vieille clame; entourée de la plus haute considération, qui vivait très retirée, et qui ne se montrait jamais sans une raison grave. Évidemment sa visite avait un but. Quel motif pouvait l’amener ? Il y en avait un probable, et Barbara se croyait sûre de l’avoir deviné.

Les premiers compliments échangés :

— Mon enfant, dit la vieille dame, vous savez que nos deux maisons sont liées d’amitié depuis longtemps.

— C’est un honneur que nous ne saurions oublier, reprit Barbara avec une petite palpitation.

— Vous connaissez mon fils. Je ne veux pas faire son éloge ; mais je puis dire hautement que c’est un homme d’honneur.

— Il n’y a qu’une voix sur son compte, madame.

— Il est revenu ce matin du bal de la cour si ravi de ce qu’il avait vu, qu’il n’a pu attendre plus longtemps pour m’ouvrir son coeur.

— Et quel grand secret a-t-il donc pu vous confier ? dit Barbara en baissant les yeux.

— Vous conviendrait-il, à vous qui êtes maintenant le chef de la famille, qu’une alliance vînt resserrer encore les liens d’amitié qui nous unissent ?

— En vérité, madame, j’étais loin de m’attendre à une proposition qui nous honore. Que puis-je vous répondre, sinon que je n’ose pas vous faire un refus qui pourrait...?

— C’était là tout ce que je voulais savoir, interrompit la mère du prince en se levant. Je suis heureuse, mon enfant, de vous voir dans ces dispositions. Prévenez, je vous prie, votre sœur, que mon fils la demande en mariage. Il viendra demain chercher son consentement.

Et sur ces mots la vieille dame se retira, laissant Barbara plongée dans une si grande stupéfaction, qu’elle ne pensa pas même à se lever pour la reconduire.

Quand elle eut repris ses sens, un tel flot de rage l’envahit subitement qu’elle en perdit la tête; et, ne sachant plus ce qu’elle faisait, elle saisit un poignard damasquiné, curiosité de l’Orient, qui traînait sur un meuble, et se précipita, comme une furie, dans la chambre de Pauvrette qu’éclairait faiblement la pâle lueur d’une veilleuse.

L’aimable enfant dormait d’un profond sommeil, ses petites mains jointes par-dessus la couverture, comme si elle se fût endormie dans une prière. La douceur angélique de ses traits aurait désarmé un tigre; mais, dans l’ivresse de sa colère, Barbara ne prit pas même le temps de la regarder. Elle se jeta sur elle et lui enfonça le poignard dans le sein jusqu’à la garde.

Elle avait à peine retiré son arme que, frappée elle-même mystérieusement, elle tomba sans vie sur le parquet.

La fée parut au même instant, qui, laissant tomber un regard de dédaigneuse pitié sur la meurtrière :

— Avais-tu donc oublié, dit-elle, qu’aucun mal ne pouvait arriver à ta sœur sans rejaillir sur toi?

Cependant Pauvrette s’était réveillée, au bruit de la chute seulement, car elle n’avait pas senti sa blessure; qui s’était refermée d’elle-même aussitôt, non sans laisser échapper toutefois quelques gouttes de sang dont sa chemise était empourprée. Elle vit le sang, et sa marraine debout au pied de son lit.

— Mon Dieu ! marraine, que s’est-il donc passé ?

— Regarde, chère fille. J’avais puni ta sœur de sa dureté à ton égard en lui infligeant les tourments de la haine, et voilà qu’elle a trouvé la mort en cherchant à te tuer. Vois, elle tient encore le poignard à la main.

Pauvrette se jeta sur le corps de sa sœur en sanglotant.

— Ah! marraine, qu’avez-vous fait là ! Il n’y aura plus de bonheur pour moi sur la terre s’il faut que ma sœur ait péri à cause de moi. Au nom du ciel! rendez-moi sa vie, sans laquelle je ne saurais vivre moi-même.

Et serrant dans ses bras ce corps inanimé, qu’elle inondait de ses larmes, elle cherchait à le réchauffer sous ses baisers.

La fée fut vaincue par un oubli de soi-même si parfait. Elle toucha du doigt Barbara, qui rouvrit les yeux.

— Pauvre chère amie, murmura Pauvrette à son oreille, comment ai-je pu te rendre assez malheureuse pour que tu aies voulu me tuer.

Était-ce le doigt de la fée ? Était-ce l’excès de cette bonté sublime ? Étaient-ce tous les deux à la fois ? Barbara fondit en larmes, et jetant ses bras encore sans force autour du cou de sa sœur, elle lui dit d’une voix tremblante :

— Pardonne-moi !

Ce fut la fin des malheurs de Pauvrette, si l’on peut donner ce nom à des maux qui l’avaient à peine effleurée, protégée qu’elle était par son amour, comme par un impénétrable bouclier. Le prince arriva le lendemain, et n’eut pas de peine à se faire agréer quand Barbara elle-même se fut prononcée pour leur mariage. Son amour-propre avait plus souffert que son coeur de la déception qu’elle avait eue, et elle ne tarda pas à se consoler en écoutant les propositions qui lui furent faites au nom d’un jeune seigneur qu’elle avait toujours vu d’assez bon œil.

Que vous dirai-je de plus? Les deux sœurs se marièrent le même jour, et se chérirent d’une tendresse réciproque jusqu’à la fin. Barbara, devenue vieille grand-maman, n’avait pas encore oublié ses tourments d’autrefois, et la scène terrible qui les avait terminés.

— Ah ! disait-elle un jour à sa sœur, qui lui amenait deux blondines, ses petites filles, puissent ces enfants ne jamais connaître- la haine entre sœurs ! Puissent-elles bien se convaincre plus tard qu’on ne peut pas être heureux à côté des malheureux, et que c’est presque de l’égoïsme d’être bon pour les autres !

votre commentaire

votre commentaire

-

Toutey, Lectures primaires CP

Télécharger une copie en pdf ici : Télécharger « lectures primaire cp toutey.pdf »

L'art d'intéresser en classe, ou, Nouveau manuel de lecture et de conversation (1880) Bernard, Victor Ferdinand), né en 1845

http://archive.org/details/cihm_93457

Guyau, L’Année enfantine de lecture courante, 1907, 60e édition.

http://archive.org/details/lanneenfantined00jeagoog

Toutey, Lectures primaires CP (voir ci-dessus)

http://archive.org/details/lecturesprimaire01toutuoft

Toutey, Lectures primaires CE1

http://archive.org/details/lecturesprimaire02toutuoft

Télécharger « lecturesprimaire02toutuoft.pdf »

Toutey, Lectures primaires CE

http://archive.org/details/lecturesprimaire03toutuoft

Toutey, Lectures primaires : 200 morceaux choisis d’auteurs français, avec des explications, des notes et des devoirs

http://archive.org/details/lecturesprimair00toutgoog

Petite mythologie

http://books.google.fr/books?id=fopFAAAAcAAJ&pg=PA1&hl=fr&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false

Compayré Gabriel - Yvan Gall, le Pupille de la Marine (lecture courante cm-cs)

Il s'agit d'une version abrégée de l'original, version éditée aux USA pour l'apprentissage du français.

Gabriel Compayré, Yvan Gall, le pupille de la marine (sur Archive.org)

Gabriel Compayré, Yvan Gall, le pupille de la marine (sur OpenLibrary.org)

AUTRES MATIERES :

Maurice Bouchor, Chants populaires pour les écoles

http://archive.org/details/chantspopulaire00tiergoog

Chants populaires série 1

http://archive.org/details/sm2chantspopulaires00tier

Chants populaires série 2

http://archive.org/details/s2livrechantspopul00tier

Robert E., Introduction à l’arithmétique et au calcul mental, (livre de l’élève)

http://archive.org/details/cihm_93701

Introduction à l'arithmétique et au calcul mental [microform] : livre du maître (1897)

http://archive.org/details/cihm_93512

Cours abrégé de calcul mental [microforme] (1885)

http://archive.org/details/cihm_54827

Traité de calcul mental à l'usage des écoles canadiennes (1866)

Author: Juneau, F.-E. (Félix-Emmanuel), 1816-1886

votre commentaire

votre commentaire

-

Auteur : Jean Macé

Recueil : Contes du petit château (1862).

Niveau : 4.

Genre : Conte.

Document proposé par Littérature au primaire.

Téléchargement (.doc) : Télécharger « 10 la montre enchant-e.doc »

Téléchargement (.pdf) : Télécharger « 10 la montre enchant-e.pdf »

LA MONTRE ENCHANTÉE

(Jean Macé, Contes du Petit-Château)

Il était une fois une grande demoiselle qui ne savait jamais quelle heure il était. Y pensait-elle beaucoup ? je ne saurais vous le dire. Je ne saurais pas vous dire non plus combien de fois elle avait désolé son père qui n’avait plus qu’elle et qui la gâtait en conséquence, en lui faisant manquer ses rendez-vous, ni combien de fois le coche avait dû attendre des demi-heures entières devant sa porte, quand elle avait à faire un voyage. Il n’y avait pas de chemins de fer dans ce temps-là, et heureusement pour elle, car elle serait toujours partie par les convois du lendemain. Un jour, le conducteur impatienté l’avait appelée mademoiselle En Retard, et le nom lui en était resté. Quand elle avait pris tout son temps, fait ses cent tours, causé bien à son aise avec un miroir, fermé et rouvert dix fois sa porte pour voir si elle n’avait rien oublié, elle arrivait en faisant la pressée, et s’excusait auprès des gens avec des petites mines d’enfant, s’accusant d’étourderie, et déplorant d’un air pénétré son peu de mémoire. La vérité, c’était que la demoiselle s’occupait beaucoup d’elle-même et très peu des autres.

Sa vieille marraine, qui la voyait de loin en loin, lui écrivit un jour qu’elle viendrait dîner chez elle à midi. On dînait alors à midi. C’était une fée célèbre par son exactitude, d’où lui était venu le nom de fée Exacte, dont elle était très fière. Ce n’était pas à celle-là qu’il fallait parler du quart d’heure de grâce. Pour elle midi ce n’était pas midi cinq minutes, ni midi moins cinq, c’était midi. Au premier des douze coups, elle mit le pied sur la première marche de l’escalier, et quand le dernier sonna, elle entrait dans la salle à manger.

Le couvert était mis, c’était affaire aux domestiques; mais mademoiselle se promenait encore en ville. Elle s’était rappelé tout à coup qu’elle avait une amie intime à qui elle devait une visite depuis longtemps, et comme on était bien plus matinal à cette époque-là qu’aujourd’hui, cela paraissait tout simple d’aller faire des visites cinq ou six heures après le soleil levé. Justement l’amie intime venait de recevoir tout un assortiment de robes et de chapeaux à la dernière mode. Mademoiselle En Retard entra juste pour assister au déballage. Il fallut essayer sur-le-champ toutes ces merveilles, comparer, critiquer, aviser à des retouches de la plus haute importance. La conversation qui s’engagea devint si intéressante que la pauvre marraine fut aussi bien oubliée que si elle n’avait jamais été au monde. Enfin, vers une heure, l’estomac de la demoiselle lui fit savoir qu’elle n’avait pas encore dîné, et tout naturellement la pensée de la marraine lui revint en mémoire, traînée à la remorque par celle du dîner. Vite et vite, on prit congé ; mais, sur le chemin, il se rencontra de si jolies choses aux devantures des magasins, qu’il y eut encore là un bon quart d’heure de consacré à une étude aussi attachante. De bon compte, ce n’était pas trop. Arrivée à sa porte, la demoiselle apprit que sa marraine attendait depuis longtemps. Malheureusement ses souliers lui faisaient mal. Elle les avait pris trop étroits le matin, pour ne pas être en reste avec l’amie intime qui avait un petit pied. On ne pouvait pas raisonnablement exiger qu’elle se mît à table avec un instrument de torture au bas des jambes. Elle monta donc discrètement dans sa chambre, où ses pieds meurtris s’étendirent voluptueusement dans une charmante petite paire de pantoufles fourrées. Mais le reste de la toilette n’allait plus avec les pantoufles. C’eut été manquer de respect à sa marraine de ne pas mettre le tout à l’avenant. D’ailleurs il pouvait venir du monde, et il aurait fallu donner d’ennuyeuses explications. Tout marcha si bien qu’il était plus de deux heures quand la demoiselle se présenta au salon, dans un délicieux négligé, blanc et rose, qui lui allait à merveille.

La bonne marraine s’était endormie dans une de ces grandes bergères comme on n’en fait plus, et je crois même qu’elle ronflait un peu. Elle se réveilla au bruit que fit la porte en s’ouvrant précipitamment.

— Mon Dieu ! marraine, vous me voyez désolée, confuse. Je suis en vérité d’une étourderie qui n’a pas de nom.

— C’est bien, mon enfant, dit la bonne dame, qui était pleine d’indulgence pour les autres. J’ai dormi un peu en t’attendant; cela ne m’a pas fait de mal. Quelle heure est-il donc ?

— Ah ! de grâce, ne me le demandez pas. Vous me feriez mourir de honte.

Et elle se jeta avec une mutinerie tout enfantine au-devant de la pendule. Mais la vieille fée, qui avait encore l’œil bon, vit très bien que l’aiguille avait dépassé deux heures, ce qui lui fit faire une petite grimace.

Le dîner ne fut pas très bon, comme on peut bien l’imaginer ; mais la fée, qui aimait réellement sa filleule, prit tout en bonne part, et se répandit en plaisanteries si gaies sur les rôtis brûlés et les crèmes tournées, que la maîtresse de la maison, très vite réconciliée avec elle-même, se divertit extrêmement.

Le temps ne leur durait pas, et il était bientôt quatre heures, quand le père entra précipitamment. Il arrivait de la campagne au triple galop de ses chevaux, et il avait failli briser sa voiture pour ne pas être en retard.

— Eh bien ! Fanny, s’écria-t-il, dès en ouvrant ha porte, es-tu prête ?

Il recula de stupéfaction en apercevant le négligé blanc et rose, et Fanny étendue négligemment dans une chaise longue, les pieds au feu, et qui savourait son moka à petites gorgées.

— Bon Dieu ! dit-il, n’aurais-tu pas reçu ma lettre d’hier matin ?

— Ta lettre, mon cher papa ? Oui, le l’ai reçue. Mais tu vois bien que marraine est avec moi.

— Ah ! pardon, madame, dit en s’inclinant le père, qui était devenu rouge de colère. Excusez ma brusquerie ; mais voilà une fille qui me fera mourir de chagrin!

— Et qu’a donc fait la chère enfant?

— Jugez-en vous-même. Je lui écris hier que je viendrai la chercher aujourd’hui pour l’emmener chez le prince Pandolphe qui nous invite à sa villa. Je lui dis de se tenir prête pour quatre heures, que nous n’aurons pas une minute à perdre : il nous prend dans sa voiture, et nous ne pouvons pas penser à le faire attendre. C’est une occasion unique de l’entretenir en tête-à-tête de ma grande entreprise, dont lui seul peut assurer le succès : et la voilà manquée !

— Bon Dieu ! cher père, ne pourrais-tu pas y aller sans moi ?

— Mais, malheureuse enfant, vous savez bien que c’est vous que l’on invite, et non pas moi. C’est votre jolie voix que l’on demande pour la soirée. Si je me présente sans vous, on me fera la mine, et bonsoir pour mes chiffres ! C’est plus de cent mille ducats que ce beau costume-là me fait perdre!

— Allons, calmez-vous, dit la fée qui voyait sa filleule changer de figure (cent mille ducats ce n’est pas peu de chose). — Calmez-vous, mon cher monsieur. C’est dans ma compagnie que cette chère petite vous a oublié ; c’est à moi de réparer le mal.

Disant cela, elle passa la main sur le malheureux négligé qui se trouva transformé à l’instant même en une ravissante toilette de soirée, telle qu’on pouvait la désirer pour aller chez un prince, à sa villa.

La demoiselle, qui était naturellement jolie, éblouissait comme un astre dans ce brillant costume ; mais il y manquait le bijou que les dames portent d’habitude à la ceinture.

— Attendez un moment, dit la fée au père impatient, qui entraînait déjà sa fille ; laissez-moi achever mon ouvrage.

Et elle passa au cou de sa filleule une magnifique chaîne d’or, au bout de laquelle pendait un amour de petite montre, en or guilloché, garnie de perles roses, et grosse à peine comme une pistole à la reine.

— Tiens, petite, fit-elle en embrassant sur le front son enfant gâté, voici de quoi aider à ta méchante mémoire. Avec cela tu peux être sûre de ne plus oublier l’heure.

Il faut vous dire que c’était la vieille fée Exacte qui avait inventé les montres dans sa jeunesse ; et l’on en faisait, dans les premiers temps de l’invention, comme il ne s’en vend plus aujourd’hui chez les marchands. Celle-là avait la vertu magique d’avertir son propriétaire quand arrivait une heure indiquée d’avance, et de ne plus lui laisser de repos jusqu’à ce qu’il se fût mis en devoir de faire ce qui avait été convenu. Les belles étrennes à donner aux dames si, de nos jours, l’horlogerie n’était pas tellement dégénérée !

Le prince Pandolphe était un bon vieux prince, amoureux fou de la musique, qui avait entendu faire les plus grands éloges de la voix de la demoiselle. Il fut plein d’attention pour elle, charmant pour son père, qui profita habilement du laisser-aller de la conversation sur les banquettes de la voiture pour glisser les premiers mots de sa fameuse entreprise. Un grand nombre d’invités se trouvaient réunis à la villa, qui s’élevait au milieu des plus beaux jardins qu’on ait jamais vus. Après le dîner, qui fut long et brillant, arrosé des vins le plus délicats, les dames parlèrent d’aller visiter les jardins, et la compagnie se dispersa dans les allées et les bosquets.

— Surtout, mesdames, dit le prince en voyant partir ses hôtes, n’oubliez pas que notre fête doit commencer à neuf heures.

Et comme la demoiselle passait devant lui, au bras de son père, il fit un pas de leur côté, et lui dit à l’oreille :

— Vous savez que vous devez ouvrir la soirée. Ne manquez pas l’heure.

Comme je viens de vous le dire, les jardins étaient admirables. Les arbres les plus beaux des quatre parties du monde s’y étaient donné rendez-vous. Partout des eaux jaillissantes qui couraient, en ruisseaux capricieux, le long des sentiers, ou s’étalaient en nappes limpides dans les clairières de gazon. La lune brillait au ciel et rendait toutes ces merveilles plus séduisantes encore.

Le groupe dont le père et sa fille faisaient partie s’était réfugié dans un cabinet de verdure, établi devant une sorte de petit lac qu’encadrait un massif circulaire de noirs sapins, et que la lune illuminait en plein de ses rayons. Vous auriez dit une coupe d’ébène remplie d’argent. On s’était installé sur des sièges rustiques, mais commodes, et là chacun s’abandonnait paisiblement à cette contemplation muette des belles choses, si particulièrement agréable aux gens qui ont bien dîné.

Un poète survint, commensal habituel du palais, où ses nœuds de cravate étaient brisés à l’égal de ses sonnets. Il était de ceux qui ne savent pas se taire devant la nature, et qui ne sont pas contents d’eux quand ils l’admirent autrement qu’en phrases bien tournées. Voyant tout ce monde, il pensa qu’il était de son honneur d’expliquer à ces bourgeois la poésie du spectacle qu’ils avaient sous les yeux, et commença intrépidement un beau discours qui n’en finissait plus, mais qui ne laissa pas de produire un certain effet sur ses auditeurs. Ils étaient obligés de s’avouer qu’aucun d’eux n’aurait pu en faire autant. Malheureusement on n’en a conservé que la dernière phrase qu’on montrait encore, il n’y a pas longtemps, dans un cabinet de curiosités aux amateurs de vieux style.

« Les molles effluves de la nature endormie donnent à l’âme de ces ébranlements formidables, qui semblent la remuer dans toutes ses profondeurs. Alors, quand le rêve inassouvi... »

— Tic, tic, tic, tic.

— Il est neuf heures, s’écria vivement mademoiselle En Retard, qui reprit en toute hâte le chemin des salons, suivie du reste de la société.

— Oh ! la bonne petite montre que ma marraine m’a donnée là! disait-elle toute joyeuse à son père.

La belle Fanny avait reçu du ciel une voix enchanteresse, souple, fraîche, étendue, d’un timbre charmant, qui allait réellement à l’âme dans les notes graves. Elle la dirigeait avec tant de goût qu’on aurait juré qu’elle sentait ce qui passait par ses jolies lèvres. Elle eut ce soir-là un véritable triomphe. Le prince Pandolphe était dans l’enthousiasme, et le père l’ayant rencontré au bon moment, au seuil de son cabinet, lui fit signer séance tenante l’autorisation qu’il sollicitait inutilement depuis un an auprès des ministres. Il s’agissait d’une entreprise aussi avantageuse à l’État qu’à l’entrepreneur, et qui traînait dans les bureaux depuis des années. Ce que les raisonnements des hommes les plus importants n’avaient pu obtenir, une jolie voix l’obtenait sans raisonner. Ainsi va le monde !

On rentra en ville bien avant dans la nuit et le père ne savait comment exprimer à sa fille la reconnaissance qu’il lui avait.

— Demain matin, lui dit-il, je veux t’emmener chez maitre Jacobus (c’était le joaillier en renom de la ville), et attacher moi-même à ce bras mignon le bracelet de camées antiques que tu m’as demandé l’autre jour. Quand veux-tu y aller ? Dix heures, est-ce trop tôt ?

— Oh non neuf heures. Depuis que j’ai vu ce bracelet, je meurs d’envie de l’avoir. Il fera sécher de dépit la fille du conseiller, qui en a un presque pareil de forme, mais moitié moins beau.

— Va pour neuf heures ! Et que ferons-nous de notre matinée?

— Je veux en rentrant prévenir Fanchon qu’elle ait à m’amener la couturière à dix heures précises. Il faudra que je lui commande quelques robes nouvelles.

— Tout ce que tu voudras, cher petit rossignol. Le plumage doit être égal au ramage. Et si cela te convient, nous nous mettrons à table à onze heures. J’ai tout un monde à voir demain pour mettre mon affaire en train.

— Onze heures soit, mon cher père. Mais tu n’oublieras pas de rentrer à temps pour me conduire au bal du baron, qui témoignait tout à l’heure un tel désir de nous avoir.

— Sois tranquille, pour rien au monde je ne voudrais pas faire attendre une perle de petite fille comme toi.

Et ainsi devisant, se choyant, se complimentant, le père et la fille rentrèrent au logis, où ils s’endormirent d’un sommeil doré, un sommeil de cent mille ducats. Le lendemain matin, vers neuf heures, la demoiselle ne dormait plus ; niais elle se berçait complaisamment dans ce demi-réveil, si cher aux paresseux, bien plus agréable que le vrai sommeil, parce qu’on se sent dormir, et qu’on jouit du lit en connaissance de cause.

— Tic, tic, tic, tic.

— Ah! je sais; c’est l’heure du bracelet. Un peu de patience ! Encore seulement cinq minutes !

— Tic, tic, tic, tic.

— Allons, c’est bien, petite tapageuse ; j’obéis. De fait, je suis un peu pressée de l’avoir ce bracelet.

Elle se leva d’assez bonne grâce, s’habilla plus lestement qu’à l’ordinaire, et il n’était pas encore neuf heures et demie quand elle entra dans la boutique de maitre Jacobus, appuyée au bras de son père, qui se montrait encore plus aimable que la veille. Il avait rêvé toute la nuit de son triomphe.

Acheter le bracelet, ce fut bientôt fait ; mais le joaillier, qui savait son métier, montra, comme par hasard, quelques écrins qui se trouvaient sous sa main. Il avait des colliers de perles, entremêlées à distance de gros rubis, qui étaient d’un effet inouï ; des parures de saphirs, montés sur argent, à faire rêver une princesse ; des rivières de diamants, presque aussi beaux que des gouttes de rosée. Les yeux de la demoiselle s’étaient allumés ; et comme le père souriait d’un air approbateur, elle entama bientôt avec Jacobus une conférence très animée, qui n’avait encore abouti à rien de sérieux, quand l’aiguille de la grande horloge qui était au fond de la boutique arriva sur dix heures.

— Tic, tic, tic, tic.

—Merci de votre avis, ma chère : la couturière attendra.

— Tic, tic, tic, tic.

— C’est insupportable ! On ne peut plus avoir l’esprit à rien.

Elle défit sa montre, et la tendit à son père.

— Je t’en prie, mon cher père, mets cela dans ta poche. C’est gênant.

Il prit la montre, et apercevant un ami qui passait dans la rue, il alla vers la porte pour lui parler.

— Tac, tac, tac, tac.

La montre grossissait sa voix, forcée qu’elle était de se faire entendre de plus loin. Les gens se retournaient déjà dans la boutique, et demandaient d’où venait ce bruit. Il fallut couper court aux pourparlers, et la couturière fut dispensée d’attendre outre mesure. Mais bien lui en prit d’être loin, tout innocente qu’elle était, car on lui envoya en remettant le pied dans la rue, des compliments qui n’étaient pas des plus aimables.

Pourtant toute cette mauvaise humeur tomba quand la couturière eut étalé ses étoffes et montré ses patrons. On convint d’abord d’une robe de damas gris, relevée d’une garniture de points d’Alençon ; puis d’un manteau de velours grenat, avec une broderie en or ; puis d’un déshabillé de mousseline des Indes, qui aurait pu passer dans une bague d’enfant. On allait voir autre chose, quand un coup d’œil jeté sur la pendule avertit la demoiselle que l’heure du déjeuner approchait.

— Cette maudite montre va encore nous déranger, se dit-elle.

Et passant, sous un prétexte, dans la pièce voisine, elle y cacha le cadeau de sa marraine au fond d’une armoire.

Mais à peine avait-elle eu le temps d’entamer une nouvelle négociation, que la couturière tourna vivement la tète.

— Toc, toc, toc, toc.

— Qu’est cela, bon Dieu ! mademoiselle ? On dirait qu’on enfonce une armoire.

— Ce n’est rien, ma chère ; continuons.

— Toc, toc, toc, toc.

— Bien sûr, il y a là quelqu’un. Est-ce qu’un voleur serait entré chez vous ?

— Ce n’est rien, vous dis-je; déployez ce coupon.

— Toc, toc, toc, toc.

La montre allait toujours plus fort; et la couturière, à demi-morte de peur, était hors d’état de prêter la moindre attention à ce qu’on lui disait. Il fallut la renvoyer et descendre dans la salle à manger, où le père, pressé d’aller voir son monde, faisait déjà le tour de la table, en se promenant à grands pas.

— Ah ! c’est bien aimable à toi, ma chère Fanny, d’être aussi exacte. Mon temps est précieux aujourd’hui.

Et l’embrassant tendrement, il la conduisit à sa place, où la vue d’un bon déjeuner, et les amitiés de son père, lui firent bientôt oublier sa dernière contrariété

Comme le déjeuner commençait, un domestique vint annoncer que le père Valentin demandait s’il ne pourrait pas parler à Mademoiselle.

C’était un vieux homme, bien malheureux, qu’elle protégeait, comme protègent les petites-maîtresses. On lui en avait parlé, un jour qu’elle était en veine de sensibilité, et elle l’avait comme adopté, sans trop se dire ce qu’elle voulait faire pour lui. De temps à autre, quand la misère le serrait de trop près, il se présentait à elle, et ne s’en allait jamais, il faut l’avouer, les mains vides. Cette fois, il venait mal, car Monsieur n’avait pas de temps à perdre, et n’entendait pas qu’on interrompît le déjeuner.

— Dites-lui de revenir à deux heures, dit la demoiselle. Et elle se promit, vu la bonne aubaine de la veille, d’être généreuse.

Malheureusement, en remontant dans sa chambre, elle y trouva un livre nouveau que le libraire venait d’envoyer. Il était d’un auteur des plus à la mode, et le su tt en était saisissant au possible. C’était une femme, belle comme un ange, qui se trouvait justifiée de tous les crimes, parce que son mari n’était pas parfait. En couper les premières pages, et se plonger dans un fauteuil, le précieux livre à la main, ce fut l’affaire d’une seconde.

D’émotions en émotions, on approchait du moment critique où le sort de l’intéressante héroïne allait se décider, quand la montre, consultée, marqua une heure trois quarts.

Fanchon fut sonnée immédiatement.

— Cet ennuyeux père Valentin va nous arriver, avec ses histoires qui ne finissent jamais. Dites-lui que je n’y suis pas.

Et la fatale montre lui revenant à l’idée :

— Attendez ; prenez cette montre, et portez-la dans le fond de la cave, que j’en sois débarrassée.

Puis elle reprit avidement la lecture de ces pages émouvantes, si remplies d’utiles leçons.

Deux heures allaient sonner quand le père Valentin se présenta pour la seconde fois. Le pauvre homme n’avait pas mangé depuis deux jours, et il eut le cœur bien gros, quand on lui signifia que Mademoiselle n’était pas là pour lui. Il essuya, du coin de sa manche, une larme qui allait rouler sur sa joue, et déjà il saluait bien humblement pour s’en retourner, quand tout sauta en l’air dans la maison.

— Paf, paf, paf, paf.

C’étaient comme autant de coups de pistolet, tirés à bout portant, et les voisins commencèrent à pousser de grands cris, croyant qu’on se fusillait dans les appartements.

Fanchon courut à sa maîtresse, qui avait déjà jeté le livre.

— Entendez-vous, mademoiselle?

— Paf, paf, paf, paf.

— Et oui ! j’entends. Je parierais que c’est la montre qui fait des siennes. Un joli cadeau que j’ai eu là !

— Paf, paf, paf, paf.

— Allons, j’y vais.

Elle se leva pour aller recevoir son protégé, et tout rentra dans le silence. Je dois dire à sa louange que le pauvre père Valentin ne fut pas victime de la violence faite à sa protectrice. La demoiselle ne l’eut pas plus tôt aperçu, avec ses yeux mouillés de larmes et ses joues creusées par la faim, qu’elle se sentit remuée, car elle n’avait pas mauvais cœur au fond. Elle l’accueillit de son plus charmant sourire lui fit servir à manger, l’écouta, le consola, le renvoya avec une bourse bien garnie, et remonta chez elle le coeur léger, plus heureuse assurément que si elle avait eu le loisir de lire jusqu’au bout son beau livre.

— Allez chercher cette montre, dit-elle à Fanchon, et revenez m’habiller, car il faut songer à se préparer pour ce bal, si je ne veux pas être encore carillonnée.

Les préparatifs durèrent longtemps, comme vous pouvez le penser. Enfin tout était terminé, et l’on allait partir quand une grosse carriole, qui dansait à grand bruit sur le pavé, s’arrêta devant la porte. Une vieille paysanne en descendit qui demanda à haute voix où était son enfant, sa chère petite Fanny, qu’elle voulait revoir encore une fois avant de mourir. C’était sa nourrice qu’une affaire imprévue appelait de son village, situé à bien des lieues de la ville, et qui devait repartir le lendemain. Il y avait tout à parier que pareille occasion ne se présenterait plus pour elle, et quand elle apprit que sa chère petite partait pour le bal, elle poussa de grands cris, et se mit à maudire sa mauvaise chance.

Fanny avait toujours gardé un bon souvenir de sa nourrice, qu’elle avait souvent revue dans son enfance. Elle la serra tendrement dans ses bras, et lui laissa même friper un peu sa toilette, ce qui n’est pas la marque d’une petite affection chez une dame. Voyant que rien ne pouvait apaiser son désespoir, elle lui promit solennellement de ne faire qu’une apparition à ce bal, et de revenir avant la fin de la soirée ; et véritablement c’était à ce moment-là son intention, car la douleur de cette bonne vieille lui faisait mal. Sur cette promesse la nourrice se calma. On l’installa sur un canapé devant un petit dîner, et fouette cocher ! Voilà Monsieur et Mademoiselle partis pour le bal.

Le mouvement de la voiture et la fraîcheur du soir refroidirent en route l’émotion du premier moment. Ce bal était le dernier de la saison, et la fille du conseiller devait y venir avec ce bracelet qu’on se réjouissait tant d’éclipser. Bien que légèrement chiffonnée, la toilette qu’on avait ne devait guère trouver de rivales, et c’était vraiment trop dommage d’avoir passé tant d’heures à préparer un triomphe de dix minutes. Toute réflexion faite, on convint avec soi-même que la soirée serait donnée au bal, mais qu’on rentrerait à minuit sonnant.

Il vint une terreur à la suite de ce bel arrangement. Ce n’était pas là précisément ce qui avait été promis ; et si la montre allait le trouver mauvais ! Quel scandale dans cette imposante réunion, où toutes les illustrations de la cour et de la ville étaient attendues ! Un mot dit au cocher fit tourner les chevaux du côté des remparts, et quand on fut arrivé tout auprès, une petite main, qui se jouait près de la ceinture, détacha tout doucement la montre, et la lança en cachette de l’autre côté du mur.

— Enfin ! dit-elle avec un soupir de soulagement, je n’en entendrai plus parler.

L’entrée de la demoiselle fit sensation. Elle avait surtout dans les cheveux une certaine branche de verveine dont la baguette était en or, les feuilles en malachite et les fleurs en améthystes, qui eut un succès prodigieux. C’était un peu lourd sur la tête ; mais on le portait légèrement. La fille du conseiller aperçut le bracelet de camées, et pâlit sous son fard : cela valait bien les embrassades de toutes les nourrices du monde.

Pourtant la joie de la jolie danseuse ne fut pas sans trouble tout d’abord. Il lui semblait parfois entendre des sons étranges qui couraient sourdement dans l’air, faussaient pour elle les notes de l’orchestre, et lui faisaient perdre la mesure. Étaient-ce le dernier gémissement de l’amie importune qu’on avait jetée au loin ? Qui le savait? Bientôt la chaleur du bal lui monta à la tête, et tout fut oublié. Minuit sonnant la trouva haletante, l’œil en feu, la taille entourée par le bras du plus brillant valseur du bal, un colonel tout jeune encore, avec de fines moustaches en crochet, et une balafre coquette, rapportée de la guerre, qui était du meilleur air.

— Boum ! boum ! boum ! boum !

L’orchestre s’arrêta subitement. Les coups de tonnerre (on ne pouvait trouver d’autre terme de comparaison} se succédaient sans interruption, et toute la ville fut sur pied en une minute. Déjà les bonnes femmes criaient que la fin du monde était arrivée. La malheureuse Fanny comprit sur-le-champ ce que c’était ; et dans l’effroi qui s’empara d’elle, elle perdit la tête. Au lieu de retourner tranquillement chez elle, ce qui eut mis fin à cet horrible vacarme, elle s’élança, folle d’épouvante, dans la rue, et courut de toute sa vitesse à l’endroit d’où il partait. Les rues étaient désertes ; mais déjà toutes les maisons s’étaient illuminées. Des gens effarés se montraient aux fenêtres, dans tous les costumes possibles, et interrogeaient timidement l’obscurité du ciel pour deviner ce qui allait arriver.

Et les boum ! boum ! allaient toujours leur train, augmentant de force à chaque coup.

Cette-jeune fille éperdue, qui courait seule dans la rue, en toilette de bal, attira tous les regards. D’une maison l’autre on se demandait qui ce pouvait être. Elle tomba dans une compagnie de pompiers qui faisait sa ronde avec des torches, pour voir si le feu n’avait pas pris quelque part, et le farceur de la troupe, lui ayant mis sa torche sous le nez, s’écria en riant

— Tiens ! c’est mademoiselle En Retard qui a perdu l’heure, et qui court après.

Elle arriva aux portes hors d’haleine, et eut bien de la peine à se les faire ouvrir. Enfin elle put descendre dans le fossé, où elle n’eut pas à chercher longtemps. Les coups de tonnerre la guidaient aussi bien qu’eût pu le faire la plus éclatante lumière. Déjà elle avait saisi la terrible montre, et, dans sa fureur, elle s’apprêtait à la briser contre les pierres du mur, quand elle sentit une main qui pesait sur son bras. Elle se retourna et vit sa marraine, qui d’un doux ton de reproche:

— Que veux-tu faire, mon enfant ? Tu n’y parviendras jamais.

Elle prit la montre, qui se tut aussitôt, et la repassa au cou de sa filleule, toute tremblante de repentir et de honte.

— La violence ni la ruse ne peuvent rien, dit-elle, contre ce que je t’ai donné. Le seul parti à prendre, c’est d’obéir; et tu t’en trouveras toujours bien.

A l’instant même, la demoiselle se trouva transportée dans son salon, tenant les mains de sa vieille nourrice qui pleurait de tendresse, et qui lui parut cent fois plus belle que le joli colonel.

Je n’ai pas besoin de vous dire que ce fut son dernier essai de révolte contre le tyran protecteur qu’elle portait à sa ceinture, et qui lui valut plus d’une fois de bien douces jouissances, en la forçant de sacrifier ses fantaisies à son devoir.

——————

S’il y a ici des enfants qui aient reçu aussi de leurs marraines de ces petites montres qui font tic, tic, quand on oublie son devoir, je leur conseille de se rappeler toujours l’histoire de mademoiselle En Retard. Essayer de se cacher ses fautes à soi-même, c’est le meilleur moyen d’attirer sur elles l’attention de tout le monde ; et plus sûre paraît la cachette qu’on imagine, plus grand est le bruit qu’elles font.

votre commentaire

votre commentaire

-

Auteur : Jean Macé

Recueil : Contes du petit château (1862).

Niveau : 4.

Genre : Conte.

Document proposé par Littérature au primaire.

Téléchargement (.doc) : Télécharger « 09 le petit homme.doc »

Téléchargement (.pdf) : Télécharger « 09 le petit homme.pdf »

LE PETIT HOMME

(Jean Macé, Contes du Petit-Château)

Il était une fois un homme qui était tout petit, tout petit. Bien pris du reste dans sa petite taille, il portait haut la tête, et ne perdait pas une ligne de ses avantages ; mais il avait beau se redresser, il n’y avait pas à dire, il était tout à fait petit.

Il avait pour voisin un des hommes les plus grands qu’on eût jamais vus, et bien qu’ils vécussent en assez bonne intelligence, c’était un sujet de dépit sans cesse renaissant pour le petit homme que ce voisinage injurieux pour lui. Il n’était pas de sarcasmes qu’il n’inventât contre les hommes trop grands, et, partant de ce principe incontestable que le mérite ne se mesure pas à la taille, il en concluait invariablement que les petits hommes sont bien supérieurs aux autres.

Le grand voisin, qui était bon comme le bon pain, le laissait dire sans se fâcher. Il levait bien parfois un peu les épaules ; mais cela se passait si fort au-dessus de la tête de l’orateur que celui-ci n’en voyait jamais rien. Quand ils marchaient ensemble dans la rue, le grand poussait même la condescendance jusqu’à prendre le bras du petit pour avoir l’air de s’appuyer sur lui. Il laissait tomber son bras le long du corps, et passait sa grosse main sous l’épaule de l’autre, qui arrondissait le coude tant qu’il pouvait.

Ils allèrent un beau jour d’été se promener au loin dans la campagne, et après bien des tours et des détours, comme ils s’en retournaient déjà un peu fatigués, ils se trouvèrent tout à coup en face d’une petite rivière qui leur barrait le passage. On apercevait bien un pont ; mais c’était à une bonne demi-lieue plus loin. L’eau était claire et limpide, et, à première vue, en regardant les cailloux blancs et les mousses qui en couvraient le fond, on pouvait juger qu’elle n’avait pas plus de quatre à cinq pieds de profondeur dans les endroits les plus bas.

— Voilà qui se trouve bien, s’écria le grand voisin ; j’avais envie de prendre un bain; je vais traverser ce ruisseau-là.

Et il commença à ôter ses habits dont il fit un paquet qu’il prit à la main.

— Voulez-vous monter sur mon dos, mon ami ? dit-il alors à son compagnon.

L’autre s’indigna grandement, et lui demanda s’il le prenait pour un enfant

— Il me semble que j’ai des jambes aussi bien que vous, continua-t-il, et que je suis en état de marcher.

— Alors vous ferez bien d’aller chercher le pont que l’on voit là-bas. Je vous attendrai de l’autre côté.

Le petit homme était furieux.

— Ce grand Goliath aurait-il la prétention de m’humilier ? murmura-t-il entre ses dents. Je lui montrerai que je le vaux bien. Où un homme a passé, un autre homme peut passer aussi.

Là-dessus, il se déshabilla à son tour, et entra bravement dans la rivière, son paquet à la main.

A peine entré, il se trouva dans l’eau jusqu’au menton.

Ses habits, qu’il tenait élevés au-dessus de sa tête, demeuraient pourtant à peu près secs ; mais ayant fait un faux pas, il ramena involontairement sa main à lui, et, pour commencer, le précieux paquet prit un bain complet. Bientôt, l’eau devenant plus haute, notre homme perdit tout à fait pied, et le courant allait l’entraîner, quand le voisin, qui de l’autre bord le regardait faire, avança dans l’eau ses grandes jambes, étendit son grand bras, et, saisissant l’imprudent par les cheveux, le ramena sain et sauf à terre.

Il fallut attendre plus d’une heure pour faire sécher au soleil les habits du petit homme, et pendant que les habits séchaient, il eut tout le temps de faire ses réflexions.

— Les petits valent les grands, dit-il enfin quand il se fut habillé; cela je le soutiendrai jusqu’à mon dernier souffle : mais ils ne peuvent pas faire les mêmes choses.

votre commentaire

votre commentaire

-

Ce chapitre est le n°32 sur 32 de Dumas, Livre unique de français (CE2).

Ce chapitre a également été publié en parallèle sur le blog Manuels anciens.

124. Celui qui n’était pas parti. E.Kästner, La classe volante

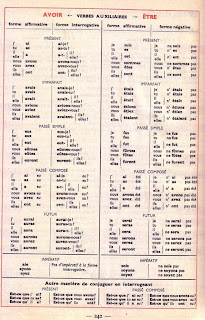

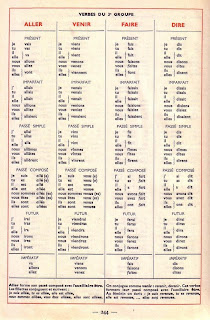

Tableaux de conjugaison

Pages océrisées et retravaillées pour une utilisation immédiate en classe de CE2.

votre commentaire

votre commentaire

-

Ce chapitre est le n°31 sur 32 de Dumas, Livre unique de français (CE2).

Ce chapitre a également été publié en parallèle sur le blog Manuels anciens.

121. Le grand départ. Martine chez les cousines

122. Les vacances de Youpi-Chien. Les Albums Roses, Youpi en vacances

123. Chanson pour Anne-Marie en voyage. J. Rousselot, Comptines et poésies choisies pour les enfants

Pages océrisées et retravaillées pour une utilisation immédiate en classe de CE2.

votre commentaire

votre commentaire

-

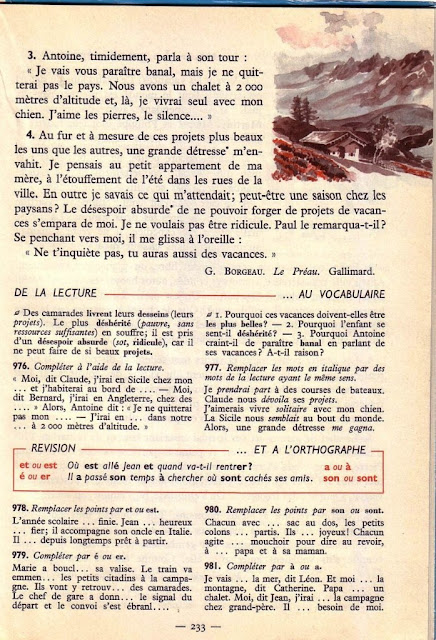

Ce chapitre est le n°30 sur 32 de Dumas, Livre unique de français (CE2).

Ce chapitre a également été publié en parallèle sur le blog Manuels anciens.

117. Les routiers de l'air. R.M Lachmann, Avions

118. Voyages d’hier et de demain. N. Daly, Voyages

119. Le petit train. Pernette Chaponnière, Petites poésies des Quatre Saisons

120. Projets de vacances. G. Borgeau, Le Préau

Pages océrisées et retravaillées pour une utilisation immédiate en classe de CE2.

votre commentaire

votre commentaire

-

Ce chapitre est le n°29 sur 32 de Dumas, Livre unique de français (CE2).

Ce chapitre a également été publié en parallèle sur le blog Manuels anciens.

113. Dimanche après-midi. T. Byrnes, Mes neuf chéris

114. La fée Radio. L. Pérochon, Les Yeux clairs

115. La radio au village. R. Vailland, Drôle de jeu

116. Une belle peur. P. Fontenay, Contes d’aujourd’hui

Pages océrisées et retravaillées pour une utilisation immédiate en classe de CE2.

votre commentaire

votre commentaire

-

Ce chapitre est le n°28 sur 32 de Dumas, Livre unique de français (CE2).

Ce chapitre a également été publié en parallèle sur le blog Manuels anciens.

109. Dan, le petit trappeur. C. Jacqueson, Le petit Trappeur

110. Il pleut ! A quoi jouer ? M. Auvergne, Jean-Louis et son jardin

111. Robinson en chambre. H. Célarié, La prodigieuse aventure d’un enfant du peuple

112. Davy Crockett gagne la partie. J. Muray, Davy Crockett

Pages océrisées et retravaillées pour une utilisation immédiate en classe de CE2.

votre commentaire

votre commentaire

-

Ce chapitre est le n°27 sur 32 de Dumas, Livre unique de français (CE2).

Ce chapitre a également été publié en parallèle sur le blog Manuels anciens.

105. Narcisse à l'école des goujons. G. Ponsot, Le Roman de la Rivière

106. Un fin pêcheur. G. Barbarin, La vie agitée des eaux dormantes

107. Mystification manquée. S. et L. Massé, Lam la truite

108. L'avez-vous vu, le saumon ! R. Mazedier, Le Roman du saumon

Pages océrisées et retravaillées pour une utilisation immédiate en classe de CE2.

votre commentaire

votre commentaire

Apprendre à vivre des mondes

Lectures analysées - Dumas 1

Lectures analysées - Dumas 1 Fiches de lecture CP-CE1

Fiches de lecture CP-CE1 La Chanson de Roland

La Chanson de Roland Abeille (A. France)

Abeille (A. France) Aladdin et la lampe magique (1001 Nuits)

Aladdin et la lampe magique (1001 Nuits) Choix de fables CM (Berry)

Choix de fables CM (Berry)

20 000 lieues sous les mers (Verne)

20 000 lieues sous les mers (Verne)